Knopka – Knöpfchen

Knopka (Knöpfchen), ein Mischlingswelpe aus einem Dorf im Westen Weißrusslands, wurde in einer aufgegebenen Kaserne aufgefunden, zeigte sich sehr anhänglich und konnte später an einen neuen Besitzer weitergegeben werden. Dieses Glück hat nicht jedes herrenlose Tier. In ländlichen Gebieten gibt es eine große Zahl von ihnen, vor allem Katzen. Doch auch Hunde trifft man allenthalben an, insbesondere dort, wo Nahrung für sie abfällt: auf Müllkippen, bei Schlachthöfen und vor Lebensmittelgeschäften. Oft werden diese Tiere von mitleidigen Arbeitern oder Anwohnern versorgt.

In den Großstädten ist die Lage nochmals deutlich dramatischer. In der Millionenstadt Minsk gibt es ein staatliches Tierheim, in dem krank eingelieferte Tiere sofort eingeschläfert werden und – bei Kapazitätsüberschreitung – überzählige Hunden und Katzen unverzüglich. Die hygienischen Bedingungen sind katastrophal, und auch die Unterbringung der Tiere – auch im Winter teilweise in offenen Zwingern – ist nicht artgerecht.

Einige kleinere private Initiativen versuchen Abhilfe zu schaffen, doch die Möglichkeiten sind begrenzt. Die Einrichtungen werden ausschließlich privat finanziert und von Freiwilligen betreut.

Die Weißrussen sind ausgesprochen tierlieb. In merkwürdigem Gegensatz dazu steht die große Anzahl herrenloser Tiere, die bei den Menschen weniger Mitleid als vielmehr Ablehnung und Ekel hervorrufen.

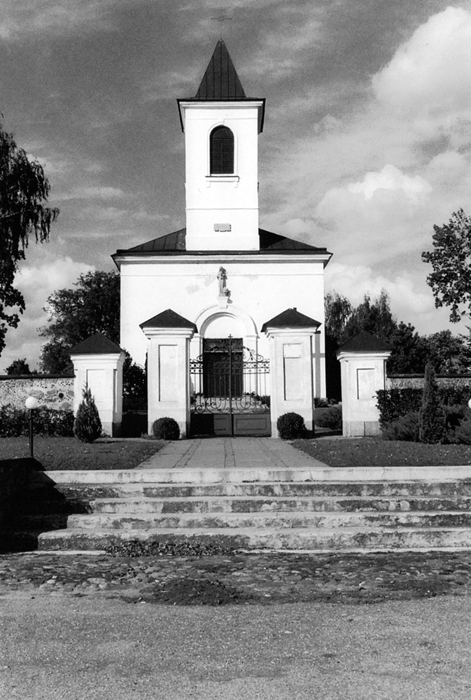

Die Mariä-Verkündigungs-Kirche in Adamowitschi

Die Mariä-Verkündigungskirche in Adamowitschi (1854), einem nur wenige Kilometer von der Grenze zu Polen entfernten Dörfchen, ist schon von weitem zu sehen und leicht zu finden. Es ist Samstag Mittag. Im blauen Himmel singt eine Lerche, irgendwo im Dorf kräht ein Hahn, die Bäume hinter der Kirche veranstalten Schattenspiele auf dem idyllischen Friedhof.

An der Straße zwischen Friedhof und Kirche tuckert auf seinem Traktor ein Bauer vorbei. Er empfiehlt, die im ehemaligem Bauernhäuschen neben der Kirche lebenden Nonnen zu bitten, die Kirche aufzuschließen. Das Haus liegt inmitten eines liebevoll gestalteten „Kloster“-Gartens, aus dessen Zentrum eine buntbemalte Marienfigur aus Gips die Gegend segnet.

Hinter dem Haus sitzt eine kleine Festgesellschaft beisammen – es ist Hochzeit. So nennt man es hier offenbar wirklich, wenn eine Novizin die ewigen Gelübde ablegt und so Braut Christi wird. Einen Kranz aus weißen Rosen auf dem schwarzen Schleier, sitzt sie mit entrücktem Lächeln unter ihrer Verwandten.

Mit einem altertümlichen eisernen Schlüssel öffnet die Oberin, begleitet von einer weiteren Schwester, das Seitenportal der Kirche. Es ist ein viereckiger, spätklassizistischer Bau mit Spitzdach und quadratischem Glockenturm. Über dem Hauptportal finder sich eine Statue der heiligen Thekla, die im ersten nachchristlichen Jahrundert lebte und der die Kirche nach ihrer Vollendung im Jahr 1854 zunächst geweiht wurde.

Der Innenraum ist ebenfalls im Stil des Spätklassizismus gestaltet. Die Wände sind weiß verputzt, Pilaster und verzierte Fensterbögen gliedern sie. Allerheiligstes und Chor sind durch eine Zwischenwand vom Kirchenschiff abgetrennt. Die beiden Ordensfrauen haben sich in einer der hölzernen Kirchenbänke niedergelassen und schauen schweigend zum Hauptaltar und zu den rechts und links vor dem Chor stehenden beiden Seitenaltären.

Es ist ein Glücksfall, wenn es gelingt, Zugang zu einer der vielen Dorfkirchen zu erhalten. In aller Regel sind sie verschlossen. Allzuviel ist zerstört und gestohlen worden, als die Kirchentüren tagsüber für die Gläubigen noch geöffnet waren. Weil die Kirchlein von der Pfarrei im nächsten größeren Ort betreut werden, hilft oft nur die Nachfrage nach einem Diakon in der Nachbarschaft. Für die einzige Sonntagsmesse kommt ein Priester aus der Stadt; danach wird die Kirchentür wieder verriegelt.

Eine Gruft für die geliebte Gattin

Das Dorf Idolta liegt im Kreis Mjora. Unweit von Idolta liegt das Dorf Milaschowo. Die beiden Dörfer sind durch eine Holzbrücke verbunden, die sich an der schmalsten Stelle des Idolta-Sees von Ufer zu Ufer spannt.

Erstmals erwähnt wird Idolta bereits im 16. Jahrhundert. 1600 gelangte es in den Besitz des Adelsgeschlechts Sapiega, deren Nachkomme ihn 1824 an Jozef Milosz veräußerte. Dessen Sohn Eugeniusz (Jewgeni; 1813-1885) ) erbte den Ort und das umliegende Land. Nachdem seine Frau Emilia (geb. Targoński) 1857 früh verstorben war, ließ Jewgeni Milosz 1862 für sie die Grabkapelle bauen, die auch heute noch, umgeben von mittlerweile hundertjährigen Linden, über dem Idolta-See und den Dörfern Idolta und Milaszowo thront. Auch Jewgeni selbst ist hier begraben, ebenso seine Kinder.

In sowjetischer Zeit entweihte man das Gotteshaus. In seinen weißgetünchten Mauern wurde Dünger gelagert, die Gruft wurde geplündert, und die lokalen Halbstarken spielten mit aus den Gräbern geraubten Schädeln Fußball. Vom neben der Kapelle angelegten Friedhof kündet lediglich ein einziges erhaltenes Grabmal mit Lebens- und Sterbedatum von Konrad Milosz (1849-1852), einem der Söhne von Jewgeni und Emilia Milosz.

1990 wurde die Kapelle der katholischen Kirche zurückgegeben, und der damalige Priester baute sie zusammen mit den Gläubigen wieder auf. Ursprünglich der unbefleckten Empfängnis Mariens geweiht, dient die Kirche heute als Filialkirche der umliegenden, größeren römisch-katholischen Pfarreien und ist Johannes dem Täufer geweiht. An kirchlichen Feiertagen finden regelmäßig Gottesdienste statt.

Erinnerungen über Jewgeni Milosz sind erhalten geblieben. Sie stammen von dem Adligen Zygmunt Guz, dem das Landgut Konstantijanova Druja gehörte: „Milosz war bescheiden und fleißig. Bei den Menschen am Ort hinterließ er die besten Erinnerungen. Er schätzte seine Bauern und hatte niemals Streit mit ihnen. Wegen ihres umsichtigen Wirtschaftens waren die Bauern der Miloszovsker Volost wohlhabender als andere. Enkel jener Bauern absolvierten nicht nur die Mittelschule, sondern besuchten auch Hochschulen. Unter ihnen waren Priester, Ärzte und Offiziere. Viele von ihnen starben in den Weltkriegen in Solowki oder in Katyn während Stalins Repressionen.“

Die kleine Kirche in Malki: letztes Relikt eines Adelsgeschlechts

Die kleine hölzerne Kirche liegt etwas abseits des Weilers Malki. Es ist ein warmer Sommertag, die Lerchen haben sich so hoch in den Himmel aufgeschwungen, dass sie nicht mehr zu sehen sind. Ihr Gesang aber erfüllt die ganze Gegend. Nebenan auf dem Feld zieht ein Traktor seine Bahnen.

Die Kapelle wurde 1792 von Jan Szauman unweit seines Landgutes erbaut. Alte Fotografien belegen, dass die Kirche einst ein Reetdach hatte; heute schützt ein Gipsbeton-Dach das Innere vor den Einflüssen des Wetters. In den 1930-er Jahren wurde die Kirche augenscheinlich zum Portal hin verlängert. Die auf dem Kirchhof erhaltenen Grabsteine dokumentieren eine jahrhundertelange Geschichte dieses Geschlechts. Im „Register der Wolosti und ländlichen Gesellschaften des Gouvernement Vilnius des Jahres 1873“ ist ein Andrzej Szauman urkundlich belegt.

Ein Kleinbus hält vor der Kapelle. Sein Fahrer stellt sich als Nachkomme des Geschlechts der Szaumans vor. Er lebt schon lange in der Hauptstadt Minsk, kommt aber im Urlaub regelmäßig in sein Heimatdorf. „Was hat Lukaschenko bloß aus unserem Land gemacht?“, sagt er und deutet auf die Felder ringsum. „Glauben Sie etwa, dieser Traktor düngt die Felder, weil es nötig ist? Nein – er düngt sie, weil eben gerade Dünger geliefert worden ist, und er wird hier so lange auf und ab fahren, bis sein Tank leer ist. Und dann holt er Nachschub und düngt auch die Flächen, die brachliegen und nicht zur Kolchose gehören. Und wenn danach immer noch Dünger übrig ist, versprüht er ihn auf den Feldrainen und Straßenrändern.“ Das Getreide verdorre auf den Feldern, weil Misswirtschaft und mangelnde Organisation die rechtzeitige Ernte verhindern, und im Herbst werde dann alles wieder untergepflügt – und neue Gerste eingesät.

„Schauen Sie auf diese Grabsteine! Jahrhunderte polnisch-litausich-russischer Geschichte! Und diese armselige Kirche ist alles, was die verdammten Kommunisten übriggelassen haben.“ Er deutet auf eine bewaldete Anhöhe ganz in der Nähe. „Dort hat das Landgut meiner Familie gestanden! Ein wunderschönes, großzügiges Gebäude mit Ballsaal und Bibliothek. Dann kamen die Sowjets, vertrieben meine Vorfahren, vernichteten alles und bauten später aus Betonfertigteilen eine Schule dorthin. Es ist eine Schande.“

Tatsächlich finden sich auf dem Hügel im Wäldchen die Ruinen eines neuzeitlichen Baus. Sein Grundriss ist noch erkennbar: Tatsächlich war dies früher eine Schule. Vom einstigen Herrenhaus des Szauman-Geschlechts ist indessen nichts erhalten.

Unter sich

Eine Scheune

Die Erzengel-Michael-Kathedrale in Sluzk

Die Erzengel-Michael-Kathedrale wird erstmals in einer Urkunde des Fürsten Alexander Wladimirowitsch von 1392 erwähnt. Es handelt sich dabei um die älteste Erwähnung geistlicher Heiligtümer der etwa 100 Kilometer südlich von Minsk gelegenen Stadt Sluzk.

Damals befand sich die Kirche im heutigen historischen Stadtzentrum. Auf dem zugehörigen Friedhof neben der Kirche stand ein weiteres, kleineres Gotteshaus, das dem Erzengel Gabriel geweiht war und das in der kalten Jahreszeit als Gemeindekirche genutzt wurde, da die Hauptkirche nicht beheizt war.

Die Erzengel-Michael-Kirche ist die einzige in Sluzk erhaltene Kirche, die der Sluzker Polesje-Holzarchitektur des 18. Jahrhunderts zugeschrieben werden kann und die in ganz Weißrussland einzigartig ist. Im Innern gliedert sie sich in drei Räume, die von einer niedrigen Galerie eingefasst sind. Außen verfügt jeder Raum über seinen eigenen Turm bzw. Dachreiter.

In den 1990-er Jahren wurde die Kirche zu einem Zentrum des auch in Sluzk wieder auflebenden russisch-orthodoxen Glaubens. Seitdem sind historische Kirche und neue Gebäude (u.a. eine Taufkapelle, eine Sonntagsschule und eine Bibliothek) zu einem zusammenhängenden architektonischen Ensemble vereinigt.

Eine alte Frau fegt den Gehsteig vor der Erzengel-Michael-Kathedrale in Sluzk

Die Große Synagoge in Grodno

In Grodno steht an der Bolshaja-Troizkaja-Straße 29a die eindrucksvolle Große Synagoge von Grodno, sichtbares Zeugnis einer siebenhundertjährigen Tradition jüdischen Lebens in dieser Stadt.

Das Gebäude der heutigen Synagoge, erbaut im neorussischen Stil, datiert vom Anfang des 20. Jahrhunderts und steht am Platz einer sehr viel älteren, hölzernen Synagoge aus dem 16. Jahrhundert, die 1902 abgebrannt war. Während der Besatzungszeit durch das nationalsozialistische Deutschland entging Grodno aufgrund seiner grenznahen Lage als eine der wenigen weißrussischen Städte der Vernichtung. Auch die Synagoge blieb erstaunlicherweise erhalten, wurde jedoch ausgeraubt und erlitt tiefgreifende Schäden durch Geschützeinschläge. Nach dem Krieg wurde sie nicht restauriert, sondern als Lager eines Geflügelzuchtkombinats und der Apothekenverwaltung verwendet; später befanden sich hier Werkstätten für industrielles Kunsthandwerk. 1991 wurde das Gotteshaus der jüdischen Gemeinde Grodno zurückgegeben.

Die Fotos auf dieser Seite zeigen den Zustand der Synagoge während der Restaurierungsarbeiten. Die Fassade war bereits gesichert, das Dach neu eingedeckt und der Hauptgebetsraum größtenteils wiederhergestellt.

Man nimmt an, dass Juden in Grodno bereits im 12. Jahrhundert lebten; sichere Zeugnisse liegen seit dem 14. Jahrhundert vor. Im 17. Jahrhunderts war die jüdische Gemeinde Grodnos neben denen in Brest und Pinsk eine der drei bedeutendsten Litauens, und zu Beginn des 18. Jahrhunderts machten die jüdischen Bewohner den größten Teil der Stadtbevölkerung aus. Ihre Hauptbetätigungsfelder waren Handel, Handwerk und Industrie.

Im Laufe der Jahrhunderte hatten die Juden in Grodno immer wieder unter Diskriminierungen zu leiden, die vielfach in Pogromen gipfelten. Bereits 1495 wurden alle Juden des Fürstentums Litauen von ihren Wohnsitzen vertrieben und ihr Eigentum beschlagnahmt. Auch im 20. Jahrhundert litten die Grodnoer Juden unter solchen Maßnahmen, und zwar nicht erst während der deutschen Besatzungszeit. So vertrieben im April 1915 Kosakeneinheiten der russischen Armee die gesamte jüdische Bevölkerung aus der Stadt.

In der kurzen Zugehörigkeit Grodnos zu Polen (1920-1939) stieg der Anteil der jüdischen Einwohner wieder auf über 50 Prozent der Gesamtbevölkerung an, sie waren jedoch weiterhin fortgesetzten Benachteiligungen ausgesetzt. Als Grodno im Jahre 1939 von sowjetischen Truppen eingenommen wurde, kam es in dem kurzen Zeitabschnitt zwischen dem Abzug der polnischen Verbände und der Einnahme der Stadt durch die sowjetische Armee zu einem weiteren großen Pogrom. Im Folgejahr 1940 wurde die Synagoge geschlossen.

Am 23. Juni 1941 schließlich nahmen nationalsozialistische Verbände die Stadt ein. Die jüdische Bevölkerung (ca. 25.000 Menschen) wurde enteignet und in zwei Ghettos interniert. Ihnen stand ein „Judenrat“ vor, der nicht nur das Leben im Ghetto zu organisieren hatte, sondern auch gezwungen wurde, die Listen der in die Vernichtungslager zu deportierenden Menschen zu führen. Innerhalb der Ghettos kam es wiederholt zu willkürlichen Erschießungsaktionen, so z.B. im Juli 1941, als die sogenannte „Einsatzgruppe B“ etwa 100 jüdische Intellektuelle ermordete. Auch in der Folgezeit rächte sich die deutsche Besatzungsmacht mit solchen Aktionen für Sabotageakte einer Untergrundorganisation, die sich in den Ghettos gebildet hatte.

Im November und Dezember 1942 wurde das Ghetto Nr. 2 aufgelöst, im Januar und Februar darauf das Ghetto Nr. 1. Die Juden wurden in ein Verteilungslager nahe Grodno getrieben, in dem bereits viele Menschen starben. Die Überlebenden kamen später in den deutschen Konzentrationslagern in Polen um.

Wenige Überlebende kehrten nach dem Krieg in die Stadt zurück, aber die Gemeinde erholt sich bis heute nur langsam von ihrer fast vollständigen Vernichtung. Sie umfasst gegenwärtig nur einen Bruchteil ihrer früheren Größe. Die verbliebenen Gemeindemitglieder verhinderten den vollständigen Verfall ihrer Synagoge durch großes privates praktisches wie finanzielles Engagement. Gleichwohl reichte dieser Einsatz nicht aus, um das Gotteshaus für kommende Generationen zu erhalten. Seit dem Sommer 2008 wurde in Zusammenhang mit den Feierlichkeiten zum 880-jährigen Stadtjubiläum Grodnos die Fassade restauriert. Der Innenraum, ebenfalls aufwendig wiederhergestellt, ist der einzige vollständig erhaltene jüdische Gebetsraum des Landes und beeindruckt mit seiner mit neogotischen Elementen angereicherte Monumentalität.

Ein Brand im Jahr 2013 zerstörte einen Raum im Obergeschoss.

Paraden

Wie in anderen Nachfolgestaaten der Sowjetunion spielen Paraden, Festmärsche und Umzüge eine wichtige Rolle im öffentlichen Leben. Von ihren Pendants in Westeuropa unterscheiden sie sich vor allem durch ihre höhere Häufigkeit und ihre militärischen Anklänge.

Im Rahmen von Jubiläen, Stadtfesten und anderen Anlässen präsentieren sich nicht nur öffentliche bzw. staatliche Organisationen sondern auch lokale Betriebe und Unternehmen. Die Teilnahme an den Veranstaltungen wird in der Regel von den Behörden diktiert.

Gleichwohl hat das identitätsstiftende Moment ebenfalls seine feste Bedeutung – darin liegt wiederum eine Gemeinsamkeit zu solchen Festtagen in anderen europäischen Ländern.

Pause

Bahnhofsarbeiterinnen machen am Bahnhof Sluzk eine kleine Pause.

Markante Landmarken: Wassertürme

Zum weißrussischen Landschaftsbild gehören sie einfach dazu: Kleine stählerne Wassertürme, oft in der Nähe von Dörfern oder Datscha-Siedlungen. Ihre Silhouette geht auf die Konstruktion des sowjetischen Ingenieurs A. A. Roschnowski zurück, der diese nach ihm benannten Türme im Jahre 1936 plante und die sich in der Folgezeit in der gesamten Sowjetunion großer Beliebtheit erfreuten.

Konstruktion, Aufbau und Unterhaltung sind denkbar einfach, der Betrieb und die Wartung erfordern nur geringen Aufwand. Eine Heizvorrichtung zur Vermeidung des Einfrieren des Vorratswassers ist nicht erforderlich, da das Verhältnis zwischen der Größe des Reservoirs und des Wasserzu- und Abflusses auch bei Temperaturen bis – 35 Grad Celsius ein Einfrieren verhindert (die entsprechenden physikalischen Gesetzmäßigkeiten waren bereits 1925 vom Ingenieur P. I. Semskow errechnet worden). In größeren Dörfern versorgen mehrere kleinere Wassertürme einzelne Straßen oder Viertel mit Wasser. Auch als Löschwasser-Reservoir finden die Roschnowski-Wassertürme Verwendung.

In ländlichen Gebieten sind diese Bauten eine einfache Konstruktion aus Stahlblech. Das Reservoir fasst i.d.R. zwischen 15 und 50 Kubikmeter Wasser. Die Säule, auf der das Reservoir ruht, ist zwischen 12 und 20 Metern hoch und hat, je nach Größe des Vorratsbehälters, einen Durchmesser von 1,20 bis 3 Metern (in Großstädten fassen Roschnowski-Wassertürme mehrere tausend Kubikmeter Wasser und sind auch äußerlich entsprechend größer und aufwendiger gebaut). Zur Wartung und Kontrolle ist außen eine einfache stählerne Leiter angebracht; an der Säule und am Reservoir erlauben Luken die Sichtkontrolle des Inneren. Im Turm selbst befinden sich die Leitungen für Wasserzu- und Ablauf, die Wasserstands-Messeinrichtung , die bei Erreichen des Maximalpegels die i.d.R. in einem Nebengebäude untergebrachte Wasserförderpumpe abschaltet. Bei größeren Türmen ist auch im Innern des Fußes eine Leiter für Wartungsarbeiten angebracht.

Roschnowski erhielt für seine Konstruktion 1942 den Stalin-Orden.

Mittagszeit im Dorf

Kali Laska

Anders als im polnischen Nowa Huta, wo dem Sozialismus als gesellschaftlichem Experiment architektonische Gestalt verliehen wurde, stößt man in Weißrussland eher unvermutet auf Orte, die als Relikte einer alltäglich sozialistisch-realistischen Weltanschauung inmitten des sich Bahn brechenden Kapitalismus eine ganz eigentümliche Ästhetik aufweisen, die man, mangels treffenderer Termini, als ungewollt bezeichnen könnte.

Die so erbauten Kulissen lassen vielfach das Bestreben erkennen, mit einfachen, überdies nur begrenzt zur Verfügung stehenden Mitteln größtmögliche Ästhetik zu erreichen. Das Resultat sind Zweckbauten, die in ihrer merkwürdigen Mischung aus Schlichtheit, Symmetrie und unterschwelliger Verspieltheit besonders viel Raum für die unsichtbaren Spuren ihrer gegenwärtigen und früheren Bewohner zu bieten scheinen.

Dass diese Orte von den Einheimischen als Relikte einer als überkommen empfundenen Zeit angesehen werden, ist verständlich, aber zugleich bedauerlich. Denn dem Wunsch, zu demonstrieren, dass man sich durchaus am Puls der Zeit befinde, müssen diese Wohnhäuser, Kioske und Geschäfte sich meist als Erste weichen – zugunsten moderner Bürogebäude oder großzügiger Straßenkreuzungen.

Auch der kleine Schuhreparatur-Laden Kali Laska, im Zentrum Grodnos gelegen, existiert nicht mehr.

Halbzeitpause

Schitomlja

Das Dorf mit weniger als tausend Einwohnern liegt etwa 15 Kilometer von Grodno entfernt. Folgt man der Fernstraße M6 (E28) südöstlich in Richtung Minsk (oder nimmt die nördlich parallel verlaufende, malerische Landstraße), so gelangt man nach kurzer Fahrt zu dem kleinen Ort. Die Mariä-Verkündigungs-Kirche ist schon von weitem zu erkennen; ihr kleiner Turm ist in der flachen Wiesenlandschaft gut sichtbar. Das hölzerne, russisch-orthodoxe Gotteshaus stammt aus der Mitte des 18. Jahrhunderts. Es ist in leuchtend blauer Farbe gestrichen; durch ein eisernes Tor gelangt man auf den Kirchhof.

Im Jahr 1864 änderte sich das Erscheinungsbild der Kirche: das Kirchenschiff erhielt ein Satteldach, der Glockenturm wurde mit einem Zeltdach in Form einer mehreckigen Pyramide versehen. Der Haupteingang im Turm ist in Form einer einfachen Außentreppe unter einem kleinen Vordach ausgeführt.

Sehenswert sind die filigranen, holzgeschnitzten Fensterrahmen, und bei einem Gang rund um die Kirche wird beim Studieren der Inschriften auf den Grabsteinen Geschichte lebendig. Im Innern, das, wie im Falle vieler Dorfkirchen, nur zu den Gottesdienstzeiten zugänglich ist, beeindruckt besonders der geschnitzte Ikonostas.

Von sowjetischen Synthesizern, Chemiewerken und einem Feuerwehrmann, der gar keiner ist

Die Tatsache, dass russische Synthesizer der 1970er und 1980er Jahre wegen ihres unnachahmlichen Klanges in der Szene längst gesuchte Raritäten sind, hat sich längst auch in Weißrussland herumgesprochen. Die Suche per Kleinanzeige und Schwarzem Brett ist aussichtslos; bestenfalls über Mundpropaganda kann man an ein solches Gerät kommen.

Aleksej ist Besitzer eines Lel-28. Wir treffen uns im Stadtzentrum Grodnos und fahren auf das Gelände der Düngemittelfabrik Asot (Stickstoff), des größten Arbeitgebers der Stadt.

Wir halten vor der Betriebsfeuerwehr, Aleksej schließt auf. Zwischen den schweren Feuerwehrfahrzeugen schlängeln wir uns bis zu einem Korridor durch, der vor einer Tür mit dem Schild Feuerwehr-Orchester endet. Dahinter: ein Durcheinander von Notenständern, Stühlen, Tischen voller Noten und Regalen mit den Musikinstrumenten der Kapelle. Das Ganze wirkt, als hätten die Musiker eben erst ihre Probe beendet.

„Ich spiele hier Trompete“, erläutert Aleksej. „Um hier spielen zu können, musste ich in die Werksfeuerwehr eintreten, obwohl ich in meinem Leben noch keinen Wasserschlauch in der Hand gehabt habe, außer auf der Datscha.“

Mit ihrer Feuerwehrkapelle sind sie viel unterwegs, spielen auf Veranstaltungen in ganz Weißrussland. Vor allem im Sommer können sie sich vor Terminen und Gastauftritten kaum retten.

Der Synthesizer erweist sich als defekt. Doch die Bekanntschaft mit einem trompetenden Feuerwehrmann, der eigentlich gar keiner ist, macht man schließlich auch nicht jeden Tag.

Auf dem Heimweg