Kategorie: Land und Leute

Balanceakt

Weidegang

Die Jugend – unsere Zukunft

Ü-30-Disco im alten Kulturpalast

„Wir laden jeden Samstag um 20:00 zu Erholungsabenden für alle über 30 ein.“

Menschen des Monats

Ehrentafel des Kreises Braslaw

Links: Die Besten nach Beruf

Rechts: Ehrenbürger

Mitte: Mann / Frau des Jahres

Samstagnachmittag

Frühstückspause

Schwatz im Park

Eine Baubude

Open-Air-Konzert

Auf der Baustelle

In der Erinnerung leben sie weiter

Anders als im westeuropäischen deutschsprachigen Raum, wo der Toten in der katholischen Kirche an Allerseelen, bei den Protestanten am Totensonntag gedacht wird, gibt es in Weißrussland weitaus vielfältigere, ausgesprochen facettenreiche Gebräuche, mit denen die Familien ihre Verstorbenen würdigen.Die Gedenktage tragen Namen wie Dsjady (wörtl. Großväter), Raduniza (wörtl. Eltern-Samstag). Im Frühling gibt es sogar einen gesetzlichen Feiertag, um den Menschen zu ermöglichen, die Gräber ihrer Vorfahren nach dem langen Winter herzurichten.

Vergleichbare Traditionen gab es auch in Westeuropa, weshalb es unzutreffend wäre, Belarus als in dieser Hinsicht einzigartig zu nennen. Der Unterschied besteht darin, dass viele der hier noch lebendigen Gebräuche in Westeuropa seit dem 18. Jahrhundert in Vergessenheit gerieten und ganz verschwanden.

Mit dem Wort Dsjady wird in Weißrussland einer der wichtigsten Tage des Totengedenkens bezeichnet. Ursprünglich im Herbst begangen, wird der Tag in manchen Regionen Weißrusslands bis zu sechsmal im Jahr gefeiert, z.B. an Ostern, Pfingsten, am Dreifaltigkeitsfest usw. Das Wort schließt alle Verstorbenen ein, unabhängig von deren Geschlecht oder Lebensalter.

An Dsjady veranstalten die Hinterbliebenen zu Hause, beginnend am Nachmittag oder am Abend, ein festliches Abendessen, damit die Toten in ihr ehemaliges Heim, zu ihren Familien kommen und sich sattessen und -trinken können. Deshalb wird an der Tafel immer ein Platz für den Verstorbenen gedeckt, Teller und Glas werden gefüllt, damit der Verstorbene Hunger und Durst stillen kann.

Für die russisch-orthodoxen Christen in Belarus ist Raduniza am zweiten Dienstag nach dem orthodoxen Osterfest der Totengedenktag, an dem traditionell die Gräber aufgesucht werden. Früher fand dies auch an Ostern statt, da an diesem Hochfest auch die Geistlichen auf den Friedhöfen waren, doch sie untersagten das österliche Totengedenken an den Gräbern unter Verweis auf den eigentlichen Gedenktag. Da Raduniza ein gesetzlicher Feiertag ist, ist er inzwischen allerdings auch bei anderen Konfessionen der Tag, an dem die Friedhöfe aufgesucht werden.

Grabschmuck war bis ins 19. Jahrhundert wenig verbreitet. Man stellte ein Holzkreuz mit den Lebensdaten des Verstorbenen auf, das mit der Zeit verwitterte und irgendwann ganz verschwand; Ersatz wurde nicht beschafft, wenn es endgültig schadhaft geworden war. In anderen Regionen des Landes sind Grabmäler aus Stein verbreiteter, auf denen jedoch auch nicht immer die genauen Lebensdaten des Verstorbenen angebracht wurden; mitunter fehlten sie sogar ganz.

Die an den Gedenktagen üblichen Rituale sind ebenfalls sehr verschiedenartig, eine einzige typische Tradition gibt es nicht. In manchen Gegenden bringt die Familie in der Kirche gesegnete Birkenzweige zum Grab, andernorts spielen rot gefärbte Eier eine wichtige Rolle; und bis heute ist es üblich, an den Festtagen Speisen und Getränke am Grab zu verzehren und so den Verstorbenen einzubeziehen. Oft werden schon am Vorabend die Lieblingsgerichte des Verstorbenen zubereitet. Am Grab selbst müssen bestimmte Vorschriften eingehalten werden, die sich mitunter von Dorf zu Dorf unterscheiden: welche Farbe die Tischdecke haben muss, ob sie auf rechts oder auf links aufgelegt werden soll, welche Gerichte mitgebracht werden und an welcher Stelle auf dem Grab das Gläschen Wodka ausgegossen werden muss – und von wem es eingeschenkt wird und wer es ausgießt. In der Regel standen allen Ritualen – ob auf dem Friedhof oder zu Hause – die Familienältesten vor.

All diese Gebräuche haben nichts mit Esoterik oder ähnlichen Momenten zu tun. Vielmehr handelt es sich um uralte Traditionen, die nur darüber Zeugnis ablegen, dass in Weißrussland den Verstorbenen gegenüber ein besonders achtungsvolles Verhältnis herrscht. Dessen Basis wiederum gründet sich in der Überzeugung, dass jedem Menschen eine bestimmte Lebenszeit gegeben sei, die ihrerseits Bestandteil des Zyklus alles Lebenden ist.

Interview mit Galjasch Saljawa

Galjasch Saljawa lebt im Norden Weißrusslands – in Braslaw, einer kleinen, von Seen umgebenen Stadt. Dort organisiert er verschiedene Veranstaltungen, setzt sich für die weißrussische Sprache ein und betreibt das Internetportal Braslaw.by. Im nachfolgenden Interview berichtet Galjasch über sein Leben in Braslaw.

Erzählen Sie kurz etwas über sich. Ausbilung, Beruf, Arbeit, Hobbies…

Ich bin Freelancer. Ich habe zwei Ausbildungen als Fotograf und Journalist. Ich bin aber auch gesellschaftlicher Aktivist, mache ein bisschen Musik und noch viel Anderes, was mir gerade nicht einfällt…

Wie stehen Sie zu Ihrer Heimat und der Region, in der Sie aufgewachsen sind?

Ich habe das Wort „Heimat“ nie verstanden, denn ich denke in kosmischen Maßstäben…

Welche Rolle spielt die weißrussische Sprache gegenwärtig im Leben Ihres Landes?

Die weißrussische Sprache befindet sich in keiner besonders guten Lage. Zwar ist es offiziell eine der beiden Staatssprachen, tatsächlich wird das Weißrussische aber viel weniger verwendet als das Russische. Obwohl – aktuell wird die weißrussische Sprache zunehmend zum Trend und wird in der Werbung, dem Geschäftsleben und von der fortschrittsorientierten Jugend gebraucht.

In welcher Sprache kommunizieren Ihre Bekannten und Freunde?

Meine Freunde in erster Linie auf Russisch, aber ich habe auch viele Bekannte, die sich auf Weißrussisch unterhalten. Insgesamt ist der Kreis der Weirussischsprachigen im Lande klein, fast alle kennen sich untereinander.

Und welche Bedeutung hat das Weißrussische für Sie persönlich?

Früher war Sprache für mich etwas Sakrales, Bedeutsames, ich war zu einem gewissen Grade Nationalist. Inzwischen ist mir klar, dass es sich einfach um ein Mittel zur Kommunikation handelt, und ich räume der Sprache keine so große Bedeutung mehr ein wie früher. Fragen rund um die Sprache machen mir nicht mehr so viele Sorgen – Hauptsache, die Menschen verstehen einander.

Wie stehen Sie zur Verwendung des Russischen in Ihrem Land?

Neutral. Es ist Ergebnis der historischen Entwicklung. Wobei ich mir wünschen würde, dass es eine mit dem Weißrussischen gleichbedeutende Stellung hat.

Ihre Meinung zur Rolle der russischen Sprache als lingua franca der GUS-Staaten bzw. der UdSSR-Nachfolgestaaten?

So ist es ja. Nur eben nicht offiziell.

Sie organisieren Kulturveranstaltungen unter Betonung der weißrussischen Kultur und Sprache. Welchen Raum geben Sie dieser Tätigkeit in Ihrem Leben? Wie stehen Behörden und staatliche Institutionen dazu?

Ich mache das nur, weil es mir gefällt und weil es mir liegt. Mag früher ein nationaler Hintergedanke existiert haben, so hat meine Einstellung heute keine zusätzliche Färbung mehr. Die Behörden unterstützen mich gelegentlich, indem sie Räumlichkeiten zur Verfügung stellen, sind aber insgesamt ausgesprochen passiv und betrachten jede Art von Initiative ohne jeden Enthusiasmus. Von Zeit zu Zeit bin ich gezwungen, um Hilfe zu bitten – obwohl sie doch die Behörden von sich aus anbieten sollten.

Wegen unserer Geschichte stehen wir Deutschen dem Wort Patriotismus zurückhaltend gegenüber. Geben Sie diesem Begriff eine bestimmte Bedeutung und wenn ja, welche?

Ich weiß nicht, was das heißt – Patriotismus. Ich glaube, in Weißrussland gibt es ihn nicht. Es gibt nur Pathos.

Wo sehen Sie Ihr Land im Lichte der politischen Entwicklungen? Näher an der EU oder näher an Russland?

Ich würde mein Land weder gern im Kontext der EU sehen und schon gar nicht in engem Verbund mit Russland. Sondern so, wie es momentan ist: unabhängig. Und als Ideal: Dass mein Land der Welt Trends anbieten würde, im IT-Bereich zum Beispiel. So eine Art Südkorea. Aber vorerst ist das Utopie.

Die Menschen im westlichen Europa machen sich kaum klar, dass es auch in Weißrussland eine junge Generation mit ihrer eigenen, besonderen Lebensweise gibt. Können Sie die junge Generation Ihres Landes beschreiben?

Die Jugend ist bei uns wahrscheinlich so wie überall – es gibt Leute, die mitdenken, es gibt Leute, die kreativ sind, es gibt aber auch Leute, die passiv und konsumorientiert leben.

Sie beschäftigen sich mit künstlerischer Fotografie. Ist sie für Sie ein Mittel zur Informationsvermittlung oder ein eigenständiger Bereich innerhalb Ihres Schaffens?

Die Fotografie ist für mich ein Instrument zur Selbsterkenntnis. Gewissermaßen einer meiner „Wecker“.

Herzlichen Dank für das Interview.

Drei Luftballons

Reparatur an den Gleisen

Meridian 28 – Interview

Merdian 28 ist eine Gruppe weißrussischer Reise-Enthusiasten, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, in ihrer Heimat versteckte, unbekannte, vergessene Orte aufzusuchen und über sie zu berichten. „Unser Projekt“, heißt es auf der Startseite der Gruppe im Internet, „beinhaltet das, worüber in Reiseführern nicht geschrieben wird. Meridian 28 interessiert sich für Festungsanlagen aller Epochen, Objekte des Kalten Krieges, wichtige historische und Kulturdenkmäler, verlassene Gutshäuser und Schlösser, interessante Naturdenkmäler und Kulturlandschaften. Wir sind fest überzeugt, dass unser Land unglaublich reich an interessanten und unbekannten Orten ist. Unsere Werte sind Freundschaft, Achtung und Gewissenhaftigkeit. In unserem Projekt setzen wir unsere Ideen um, und wir tun das unglaublich gern!“

Die bisherigen Expeditionen des Meridian 28-Teams haben zu einer beeindruckenden Vielzahl spannender Entdeckungen geführt. „Unter weißen Flügeln“ sprach mit dem verantwortlichen Redakteur Maksim Tarnalitskij.

Maksim, erzählen Sie kurz etwas über sich selbst.

Ich bin 28 Jahre alt. Ich lebe in Minsk und arbeite als Fotojournalist für eine der größten Internet-Informationsseiten Weißrusslands. Mein Hobby sind Reisen zu unbekannten Orten.

Was für eine Ausbildung haben Sie? Steht Ihr Projekt „Meridian 28“ damit in Verbindung?

Ich habe ein Studium an der Historischen Fakultät der Weißrussischen Staatlichen Universität absolviert. „Meridian 28“ ist indirekt mit historischen Themen verbunden, hat aber eher publizistischen Charakter.

Sie wenden viel Zeit und Mittel für Ihr Projekt auf. Wie finanzieren Sie Ihre Reisen, die Kosten für die Internetpräsenz usw.?

Für das Projekt werden ausschließlich die eigene Freizeit und die eigene Kraft verwendet. Leider gelingt es nicht immer, angedachte Reisen zu realisieren, weil die Zeit fehlt. Die Finanzierung geschieht aus eigener Tasche, zum Glück ist hierfür nicht allzu viel Geld notwendig.

Gab es einen Anstoß für das Projekt?

Nein, uns hat das Reisen schon immer Spaß gemacht. „Meridian 28“ ist das Ergebnis, unseren Reisen einen übergeordneten Sinn zu verleihen und sie zu systematisieren.

Wie haben Sie Ihre Mitstreiter kennengelernt? Während des Studiums? Oder hat Sie das Projekt zusammengeführt?

Reisen und Recherchen führen Menschen oft zusammen. Mit Leonid Uwarow, einem der Projektgründer, bin ich zusammen zur Schule gegangen, wir sind schon lange befreundet. Aleksandr Aleksandrow stieß Dank seiner langjährigen Leidenschaft fürs Reisen durch ganz Weißrussland zu uns.

Gibt es eine bestimmte „Frequenz“ Ihrer Expeditionen, oder beschließen Sie Ihre Fahrten und Ziele spontan?

Wir haben eine Auswahl von Orten und Zielen, aber feste Pläne gibt es nicht. Die Reisen und Forschungen finden spontan statt, abhängig von der Zeit, die wir zur Verfügung haben.

Nach welchen Kriterien entscheiden Sie, was Sie anschauen werden? Nach eigenem Interesse? Unter Berücksichtigung der Interessen Ihrer Leser? Gemäß den finanziellen und zeitlichen Möglichkeiten?

Das Geld und die Interessen des Publikums spielen keine Rolle. Wir machen das Projekt für uns selbst, und dabei haben unsere Interessen oberste Priorität. Häufig richten sich Reiseroute und Expeditionsthema nach der Zeit, die wir für die jeweilige Fahrt aufwenden möchten.

Gibt es in Ihrem Team feste Zuständigkeiten? Wer ist wofür verantwortlich?

Klar abgegrenzte Zuständigkeiten gibt es nicht. Jeder tut, was er am besten kann. Ich mache die redaktionelle Arbeit und die Planung, schreibe Texte und fotografiere. Die anderen Mitglieder des Teams unterstützen mich dabei.

Wie reagieren die Leute vor Ort darauf, dass Sie Orte in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft erforschen?

Oft ist es den Leuten vor Ort völlig gleichgültig.

Wie steht Ihre Familie zu „Meridian 28“? Unterstützt sie Sie, oder stören Ihre Expeditionen das Familienleben?

Meine Familie hat Verständnis für mein Hobby. Die Reisen könnten das Familienleben nur stören, wenn es in der Familie keine Harmonie und kein Verständnis gäbe.

Hinsichtlich des Erhaltungszustandes von Sehenswürdigkeiten und Kulturschätzen ist die Situation in Deutschland deutlich besser als in Belarus. Angenommen, alle Architekturdenkmäler Weißrusslands befänden sich in gutem Zustand und wären problemlos zugänglich – würde Ihnen das gefallen, oder würden Sie es eher bedauern, keine Möglichkeit mehr zu haben, vergessene Denkmäler zu entdecken?

Wenn in Weißrussland alle Denkmäler in solch einem Zustand wären wie in Deutschland, würden wir uns sicher nicht mit etwas beschäftigen wie „Meridian 28“. Wahrscheinlich würden wir uns einen Wohnwagen kaufen und so reisen, wie man es in Europa tut.

Wenn man davon ausgeht, dass sich die Völker der Welt durch bestimmte Eigenschaften oder einen bestimmten „Charakter“ auszeichnen – wie würden Sie dann die Weißrussen beschreiben?

In der weißrussischen Sprache gibt es das Wort „pamjarkouny“, das bedeutet nachgiebig, entgegenkommend, fügsam. Das ist die typische Eigenschaft und zugleich das Unglück aller Weißrussen.

Bialystok – letzte große Stadt vor der Grenze zu Weißrussland

In den nordwestlichen Teil Weißrusslands gelangt man über den Grenzort Kuznice in Polen, das etwa 50 Kilometer von Bialystok entfernt liegt. Bialystok ist seit der Eröffnung der Warschau-Petersburger Eisenbahn (1862) bedeutender Verkehrsknotenpunkt, und auch heute noch steigen Reisende in Richtung Weißrussland am Bahnhof im Stadtzentrum um.

Passagiere nach Grodno legen die letzten Kilometer mit einem Triebwagen zurück, der den kleinen Grenzverkehr der weißrussischen Privatschmuggler ermöglichte, ehe Polen dem Schengener Abkommen beitrat und EU-Visa für weißrussische Staatsbürger seither zurückhaltender ausstellt.

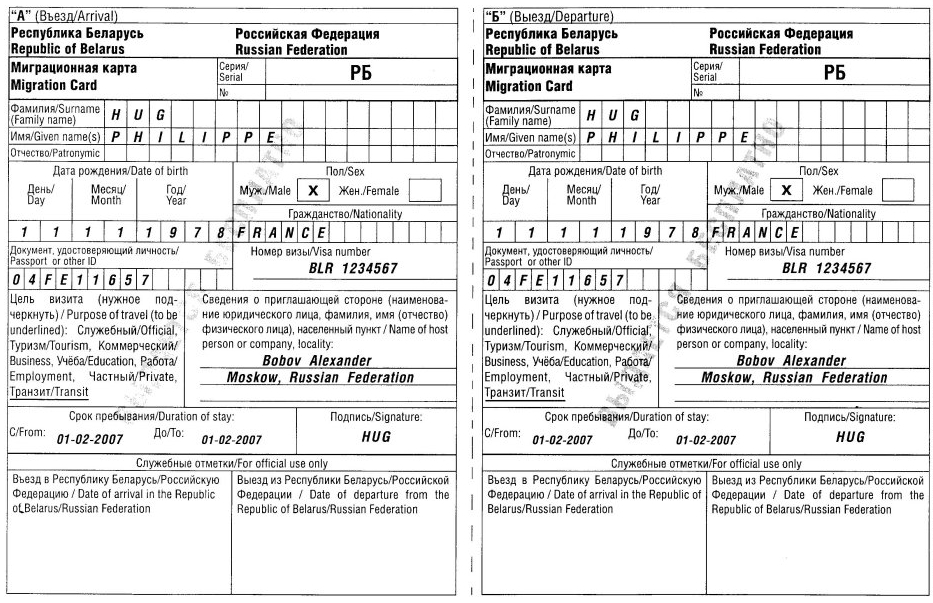

Auch mit dem PKW gelangt man in den nördlichen Landesteil Weißrusslands über den Grenzübergang Kuznica / Brusgi. An der langen Warteschlange wartender LKW geht es direkt zum EU-Schalter der Passabfertigung. Kurz darauf notiert ein weißrussischer Grenzbeamter das Nummernschild des Autos, erkundigt sich nach der Anzahl der Mitreisenden, gibt die Migrationskarten aus (das Ausfüllen ist eine lästige, aber notwendige Formalität), wirft einen Blick in den Kofferraum und stellt einen Passierschein aus, der später beim Verlassen der Grenzstation wieder abgegeben wird.

Danach geht es zur benachbarten „Transport-Inspektion“, wo das Auto, mit dem man einreist, registriert wird. Wenn die Zollbeamten nichts gegen den Inhalt des Kofferraums einzuwenden haben, fährt man etwa einen halben Kilometer weit bis zum Ende der Grenzstation. Dort prüft der Beamte, ob alle Stempel im Passierschein sind, öffnet den Schlagbaum, und man ist in Weißrussland. Bis Grodno, der ersten Großstadt auf weißrussischem Territorium, sind es noch 20 Kilometer.

Nicht mehr lange allein

Endlich zusammen

Er hat etwas bemerkt

Saporoschez 966 und 968

Die Ursprünge der Saporischjaer Automobilbau-Fabrik (ukrain. Saporisky Awtomobilebudiwny Sawod, SAS) gehen bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts zurück, als der aus Deutschland eingewanderte J. Koop einen Betrieb zur Herstellung von Landmaschinen gründete. 1960 wurde der erste Personenwagen vorgestellt, der Saporoschez 965, dessen Design stark ans Äußere des Fiat 600 angelehnt war. Der kleine Italiener wurde ab 1955 produziert und war so erfolgreich, dass zahlreiche Lizenzproduktionen aufgelegt wurden, u.a. in Spanien (Seat 600), Jugoslawien (Zastava 750) und Deutschland (NSU Fiat Jagst). In der sowjetischen Variante war ein 0,7 Liter großer Heckmotor verbaut.

Stilistisches Vorbild des Nachfolgers Saporoschez 966/968 war unverkennbar der seit 1961 gebaute NSU Prinz 4. Anders als bei diesem war im Saporoschez anfangs ein ebenfalls im Heck angeordneter V4-Motor mit 0,9 Litern Hubraum und 27 PS montiert. Er wurde bald durch einen 1,2-Liter-Reihen-Vierzylindermotor ersetzt, den 1972 erneut ein V4-Motor mit 40 PS ablöste. Der Wagen wurde außer in den Warschauer-Pakt-Staaten auch in Belgien als Jalta 1000 mit einem Motor von Renault verkauft.

Schon bei der ersten Baureihe deuteten die großen Lufteinlässe eines der Hauptprobleme des Fahrzeugs an: die Überhitzung der anfangs luftgekühlten Motoren. Bei in Weißrussland und anderen Nachfolgestaaten der Sowjetunion erhaltenen 968-Modellen sieht man mitunter die abenteuerlichsten Eigenkonstruktionen zur Verbesserung der thermischen Belastbarkeit des Aggregats. Neben pausbäckigen Luftleitblechen an den hinteren Kotflügeln wurde gern auch unförmige Hutzen über die Kühlschlitze der Motorhaube aufgesetzt.

Wegen seines knatternden Motorensounds, seiner Hochbeinigkeit und seines durch die Heckmotor-Bauweise nicht nur im Grenzbereich problematischen Fahrverhaltens wurde der Wagen nie richtig ernstgenommen, die diversen Schiguli-Varianten etwa (in Westeuropa als Lada Nova bekannt) waren deutlich beliebter. Andererseits erwies sich das ab Werk lieblos verarbeitete Fahrzeug als recht robust und erlangte in ländlichen Gegenden wegen seiner “beispielhaften Federung und Dämpfung” eine gewisse Beliebtheit.

(Für die Details vergleiche Michael Dünnebier; Eberhard Kittler: Personenkraftwagen sozialistischer Länder. Berlin-O. 1990, 167-171).

Mal bergauf, mal bergab

Auf dem Markt

Im Büro

Groß und klein

Ein Pferdefuhrwerk auf dem abendlichen Weg zum heimatlichen Gehöft

Eine alte Frau fegt den Gehsteig vor der Erzengel-Michael-Kathedrale in Sluzk

Paraden

Wie in anderen Nachfolgestaaten der Sowjetunion spielen Paraden, Festmärsche und Umzüge eine wichtige Rolle im öffentlichen Leben. Von ihren Pendants in Westeuropa unterscheiden sie sich vor allem durch ihre höhere Häufigkeit und ihre militärischen Anklänge.

Im Rahmen von Jubiläen, Stadtfesten und anderen Anlässen präsentieren sich nicht nur öffentliche bzw. staatliche Organisationen sondern auch lokale Betriebe und Unternehmen. Die Teilnahme an den Veranstaltungen wird in der Regel von den Behörden diktiert.

Gleichwohl hat das identitätsstiftende Moment ebenfalls seine feste Bedeutung – darin liegt wiederum eine Gemeinsamkeit zu solchen Festtagen in anderen europäischen Ländern.

Pause

Bahnhofsarbeiterinnen machen am Bahnhof Sluzk eine kleine Pause.