Noch vor einigen Jahren stand mitten auf einem Feld nahe des Dörfchens Teraspol eine Ruine, die bei der Fahrt auf der Landstraße R43 von Sluzk in Richtung Westen sogleich ins Auge fiel.

Etwa 18 Kilometer fährt man von Sluzk aus. Der zweistöckige, verputzte Ziegelbau hatte einen annähernd quadratischen Grundriss. Sein symmetrischer Aufbau, die noch erkennbaren dekorativen Elemente (etwa die halbbogenförmigen Fensteröffnungen, das mittig umlaufende Gesims und die Lisenen an den Gebäudecken) ließen vermuten, dass es sich, wenn nicht um ein Gutshaus, so doch um ein repräsentatives Neben- oder Wirtschaftsgebäude zu einem Landgut handelte.

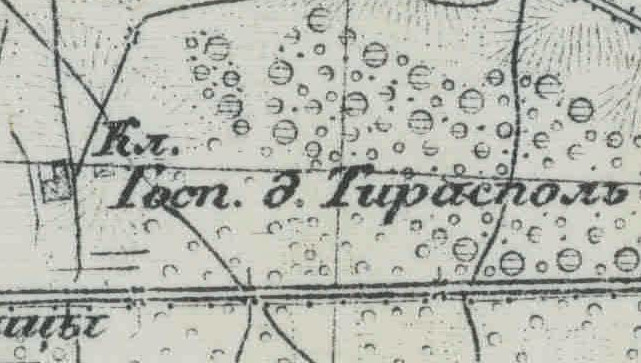

Ein Blick in alte Landkarten bestätigt diese Vermutung. In einem historischen Plan ist sogar von einem Rittergut die Rede, das sich in unmittelbarer Nähe befand.

Auch mehr als ein halbes Jahrhundert später hat sich nicht viel geändert:

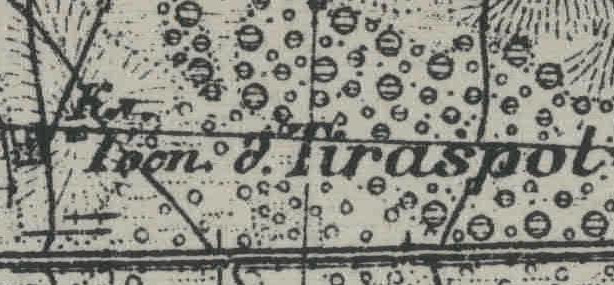

Mitte der 1920-er Jahre ist erstmals von einer Fabrik (Fb.) die Rede:

Das war keine Seltenheit auf den größeren herrschaftlichen Landgütern. Dazu gehörten nicht nur Stallungen, Scheunen, Remisen und Werkstätten. Auch Mühlen, Brauhäuser, Brennereien und andere Einrichtungen zur Weiterverarbeitung landwirtschaftlicher Produkte befanden sich auf den Hofanlagen. Eine etwa zur gleichen Zeit entstandene Landkarte gibt weiteren Aufschluss:

Hier wurde eine Fabrik zur Gewinnung von Stärke (Fb. Krochm., poln. Fabryka Krochmalu) betrieben. Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich bei der Ruine um die Grundmauern dieses Betriebs handelte, ist groß. Dem widerspricht auch nicht die für einen Zweckbau recht aufwendige Gestaltung. Die Gutsherren zeigten gern die Fortschrittlichkeit ihrer Betriebe und bezogen daraus nicht nur finanziellen Gewinn, sondern auch einen großen Teil ihres Ansehens. Interessant ist auch, dass es zu dieser Zeit ein Gotteshaus auf dem Gutshof gegeben hat.

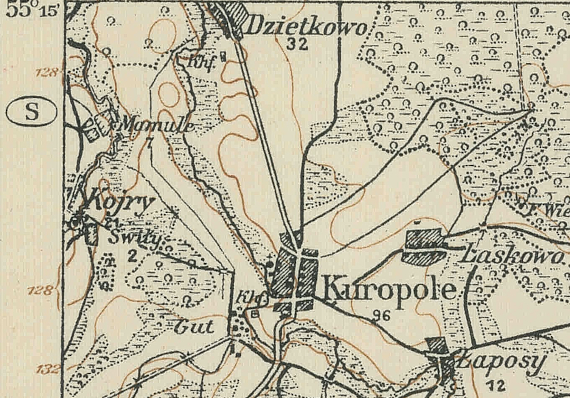

Auf einer deutschen Generalstabskarte aus dem Jahr 1944 hingegen ist das Landgut kaum mehr erkennbar:

Westlich der Brücke am unteren Rand des Kartenausschnitts scheinen noch einige Relikte des Gutshofs verzeichnet zu sein, doch die Kapelle und das Gutshaus sind hier nicht mehr dargestellt.

Heute ist auch die Ruine der ehemaligen Stärkefabrik vollständig abgetragen.