Die Mariä-Entschlafens-Kirche in Sarja

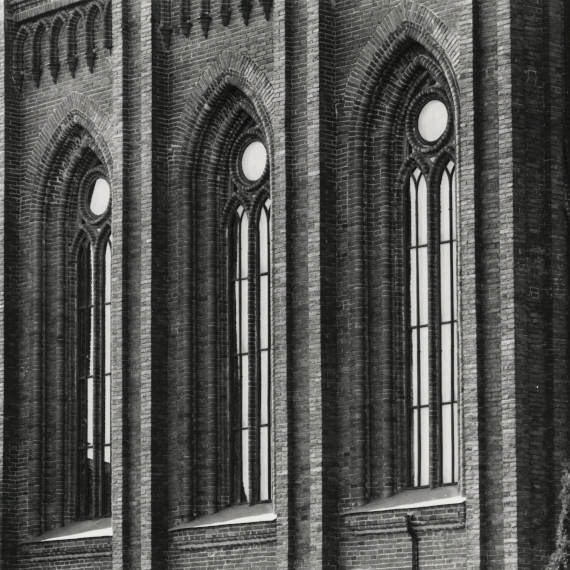

Die Kirche ist eine einschiffige, neugotische Basilika mit rechteckigem Grundriss, einer fünfseitigen Apsis und zwei kleinen Sakristeien. Die Komposition der Hauptfassade ist dreiteilig gestuft. Den zentralen Teil bildet das Portal, das, flankiert von fünfeckigen Strebepfeilern mit Fialen, mit einem Ziergiebel mit Rosette bekrönt wird.

Die Außenwände des Kirchenschiffs erhalten ihre ausgeprägte Plastizität durch die gestuften, mit Architraven verzierten Fensteröffnungen und eine durchgehende Arkade. Im Innern überdacht ein Kreuzgewölbe das Kirchenschiff. Die Empore mit einer bogenförmigen Balustrade wird von zwei Säulen getragen.

Zum Gedenken an seine mit nur 30 Jahren verstorbene Ehefrau Maria Lopatinskaja (geb. Szumska), 1821-1851) beauftragte der Adlige und Gutsbesitzer Ignati Dominik Lopatinski (1822-1882) den preußischen Architekten Friedrich Gustav von Schacht (1820-1886) mit dem Entwurf einer Kirche . Der Architekt sah sich mit der Herausforderung konfrontiert, dass der Bau sowohl die Schönheit von Lopatinskis Gattin symbolisieren sollte als auch die Tiefe der Gefühle des Witwers für sie. Fünf Jahre nach Baubeginn wurde die Kirche 1857 vollendet.

Als mit der dritten polnischen Teilung (1795) die Existenz der polnisch-litauischen Adelsrepublik endete, fiel der größte Teil Weißrusslands an das Russische Reich, und in den folgenden Jahrzehnten setzte eine sich immer mehr verstärkende Russifizierungspolitik ein. 1839 löste Zar Nikolaus I. die Unierte Kirche auf (die in ostkirchlicher Tradition stand, deren Mitglieder aber römisch-katholischen Bekenntnisses waren). Die Gläubigen, der Großteil der weißrussischen Bauern, wurden in die Russisch-Orthodoxe Kirche eingegliedert. Der misslungene Aufstand von 1863 gegen diese und weitere Russifizierungsmaßnahmen führte zu deren nochmaliger Intensivierung, und in diesem Lichte ist auch die 1865 erfolgte Übereignung der Kirche von Sarja an die Russisch-Orthodoxe Kirche zu verstehen.

1935 wurde das Gotteshaus geschlossen. Nach dem Zweiten Weltkrieg fand es als Lager und später als Tanzsaal und Klubhaus Verwendung, bevor es Ende der 1980-er Jahre teilweise restauriert und der katholischen Kirche zurückgegeben wurde. Bereits im Folgejahr wurde die Basilika der russisch-orthodoxen Mariä-Himmelfahrts-Gemeinde übereignet.

Noch 2009 war das Gebäude in schlechtem Zustand. Einer der Türme war zerstört, Teile der Seitenwände befanden sich im Zustand fortgesetzten Verfalls. Inzwischen ist die Kirche vollständig restauriert und kann als eines der schönsten und beeindruckendsten neugotischen Bauwerke in Belarus bestaunt werden.

Das Eisenbahnmuseum in Brest

Wenige hundert Meter vor der Festung von Brest, die heute ein Denkmal an die Opfer des 2. Weltkriegs ist, liegt ein kleines Eisenbahnmuseum. Es steht in keinem Reiseführer und mag dem westlichen Besucher als unverhofftes Kleinod erscheinen, als eine Möglichkeit, in die vermeintlich gute alte Zeit zurückzureisen.

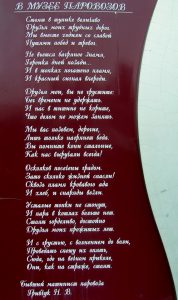

Dieser Eindruck ändert sich, wenn man nach dem Betreten der Freifläche die kleine Tafel studiert, die vor den auf mehreren Gleisen nebeneinander abgestellten eisernen Dampf-, Elektro- und Diesellokomotiven installiert wurde. Auf dieser Tafel steht ein Gedicht des Dampflokomotivführers N. W. Gribtschuk.

Ins Deutsche übertragen, lautet es etwa so:

Es stehen am Prellbock voll Würde

Die Freunde auf schwierigem Weg.

Wir trugen gemeinsam die Bürde

Von Aufruhr und Siegen und Ehr.

Nicht weht mehr die tiefrote Fahne,

Die Heroik der Tage – so fern

Erloschen im Kessel die Flamme

Und das Licht vorn im grellroten Stern.

Ach, seid nicht betrübt, meine Freunde:

Nie stoppen die Läufe der Zeit.

Und tadelt uns in euren Träumen

Der Muße nicht, die euch ereilt.

Ihr Teuren, zu euch wolln wir eilen,

Sobald neues Unglück uns naht.

Bedenkt nur, ihr Rösser aus Eisen

Wie oft unsre Rettung ihr wart.

Von Schüssen wie Hagel getroffen.

Doch so viele Leben bewahrt!

Ihr habt durch die Hölle gezogen

Granaten und Brot jede Fahrt.

Die Feuerung klagt nicht. Ist müde.

Kein Dampf in den Kesseln mehr geht.

Ihr steht nun voll Stolz und voll Würde:

Wr haben gemeinsam gelebt.

Und voll Schwermut, voll schmerzhaftem Sehnen

Hab ich den Weg hierher wieder gemacht,

Wo alle sie stillgelegt stehen

Gleichsam auf ewiger Wacht.

Das Landschulhaus in Rimuti

Zwischen den Dörfern Rimuti und Bykowskie liegt, etwa einen Kilometer südwestlich des Pogoschtscha-Sees, eine kleine Landschule. Mitten in den Wiesen und Feldern steht das hölzerne Gebäude aus den 1930-er Jahren auf einem von Bäumen umgebenen Grundstück. Allmorgendlich um sieben Uhr fünfundzwanzig bringt ein Bus die Kindergarten- und Vorschulkinder hierher.

Die Pädagoginnen und Pädagogen wenden bei der Betreuung und Erziehung der Kinder moderne Methoden an, die nicht durchweg im Einklang mit den offiziellen belarussischen Lehrplänen stehen.

Ein Brunnen auf der Weide

Wie die Eisenbahn ins Städtchen Sluzk kam

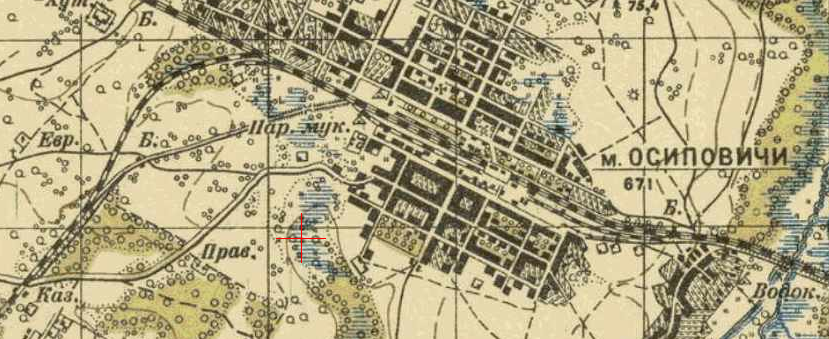

Die Geschichte der Eisenbahn im etwa 80 Kilometer südlich von Minsk gelegenen Sluzk beginnt Ende des 19. Jahrhunderts. Regionale Grundbesitzer veranlassten den Bau einer Nebenbahn, um die Produkte der Land- und Waldwirtschaft transportieren und vermarkten zu können. Die erste Bahnlinie begann im Ort Osipowitschi und endete im 43 Kilometer südwestlich gelegenen Starye Dorogi.

Das Beispiel fand Nachahmer. Grundbesitzer und Unternehmer, denen die weiter westlich gelegenen Wälder gehörten, bewirkten die Verlängerung der Bahn im Jahr 1907 bis Uretschje.

Erst 1915 entstand auf Betreiben des Militärs eine Nebenbahn von Uretschje nach Sluzk, bzw. zum heutigen Dorf Nowodworzy, denn im 1. Weltkrieg verlief die Frontlinie bei Sluzk, und die hier stationierten Divisionen und militärischen Einrichtungen benötigten erhöhte Transportkapazitäten.

Der erste Bahnhof in Sluzk selbst wurde am westlichen Stadtrand erbaut, ganz in der Nähe der Fernstraße Moskau – Warschau. Leider sind weder Bilder noch Zeichnungen der Bahnanlagen erhalten geblieben, die 1920 von den polnischen Truppen beim Rückzug aus der Stadt zerstört wurden.

Die wirtschaftliche Lage nach dem Bürgerkrieg erlaubte es nicht, den Bahnhof wiederaufzubauen. An seiner Stelle entstand 1925 ein hölzernes Gebäude, an dem die Bahnlinie weiterhin endete. 1936 verlängerte man sie um 35 Kilometer bis zur Grenzstadt Timkowitschi. Kurz vor Beginn des 2. Weltkriegs wurde mit dem Bau der Eisenbahnlinie Timkowitschi-Baranowitschi begonnen, die jedoch erst 1942 von den deutschen Besatzungsbehörden fertiggestellt wurde.

Das kleine hölzerne Bahnhofsgebäude in Sluzk wurde während des Krieges beschädigt. 1944 wurde es instandgesetzt, aber schon 1946 musste es geschlossen und schließlich wegen seines baufälligen Zustands abgerissen werden.

Wann genau der Bau des dritten Bahnhofsgebäudes begann, ist nicht bekannt, 1950 war es jedoch fertiggestellt. Im Jahr zuvor hatte man den Wasserturm errichtet, der bis heute auf dem Bahnhofsvorplatz steht.

Der Bahnhof war der erste Neubau der Stadt nach Kriegsende. 1982 und 2005 erfolgten Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten.

Widsy

Widsy ist eine Kleinstadt im Kreis Braslaw in der Region Vitebsk. Erstmals im 15. Jahrhundert erwähnt, zeugen heute nur noch literarische Quellen von den Anfängen der Siedlung. In den beiden Weltkriegen ging der Großteil der aus der Zeit vor Beginn des 20. Jahrhunderts stammenden Baudenkmäler verloren.

Der Marktplatz, der heute eine Mischung aus Park und Fußgängerzone ist, wird von einigen steinernen Wohngebäuden aus dem späten 19. und frühen 20. Jahrhundert eingerahmt.

Die Struktur des Städtchens mit einer zentralen Hauptstraße und in beide Richtungen abzweigenden Nebenstraßen ist über die Jahrhunderte im Wesentlichen unverändert geblieben.

Sehenswert ist die Dreifaltigkeits-Kirche in der Ortsmitte.

Dorf-Postamt

Im Vorbeigehen

Balanceakt

Vielblättrige Lupine

Sie stammt ursprünglich aus Nordamerika und wurde 1826 nach England eingeführt. Durch Züchtungen wurde sie in Mitteleuropa als Gartenpflanze populär. Da sie zum Verwildern neigt, ist sie inzwischen die häufigste europäische Lupinenart und wächst an Straßenrändern, Eisenbahndämmen und auf Lichtungen.

Die St. Johannes-Kirche in Kamaj

Die Johannes dem Täufer geweihte Kirche in Kamaj ist eine der ältesten katholischen Kirchen in ganz Belarus und eine der wenigen, die nie geschlossen und zweckentfremdet wurden, auch nicht während der Sowjetzeit. Möglicherweise ließen die Behörden die Gemeinde gewähren, weil einer ihrer Priester, Pater Henry Bułka, im 2. Weltkrieg einen bekannten Partisanen vor den Deutschen gerettet hatte.

Der Ort Kamaj wird erstmals Anfang des 16. Jahrhunderts als Herrensitz eines Fürsten Gleb Pronski erwähnt. Gegen Ende des 16. Jahrhunderts verkaufte diese Familie ihren Besitz, zu dem auch das Dorf zählte, an die Familie Rudomin-Dusatski. Jan Rudomin-Dusatski ließ von 1603 bis 1606 die steinerne Kirche erbauen. Der Architekt ist unbekannt.

1643 wurde ein Krankenhaus mit knapp zwanzig Betten der Kirche angegliedert. Ursprünglich verfügte sie über ein Haupt- und zwei Seitenschiffe mit Kreuz- und Sterngewölben, doch während des Russisch-Polnischen Krieges (1654-1657) brannte sie nieder, die Gewölbe stürzten ein. Beim Wiederaufbau wurden die Seitenschiffe vollständig abgetragen, und das Mittelschiff wurde mit einem hölzernen Deckenspiegel verkleidet. Erst 1673 wurden die Arbeiten abgeschlossen, und das Gotteshaus konnte neu geweiht werden.

Während des Großen Nordischen Krieges (1700-1721) beschossen schwedische Truppen das Gebäude und beschädigten es schwer. Einige der Kanonenkugeln sind bis heute in den Mauern sichtbar.

1778 wurde an der Südseite eine Kapelle mit rechteckigem Grundriss angebaut, die auch eine Krypta beherbergte. Im Jahr 1861 wurde die Kirche restauriert und leicht umgestaltet. 2007 wurde einer der Türme durch einen Sturm beschädigt. Die letzte grundlegende Renovierung wurde von 2010 bis 2011 durchgeführt.

Architektonisch zeigt die Kirche Elemente der Verteidigungsarchitektur, der Gotik und der Renaissance. Das Kirchenschiff ist annähernd quadratisch und wird von einer großen halbrunden Apsis und einer kleinen Sakristei flankiert. Die beiden Türme sind 16 Meter hoch und haben einen Durchmesser von über 5 Metern; die Mauern sind bis zu 2 Meter stark. An den Außenseiten des Gebäudes fehlen dekorative Elemente fast völlig, sieht man einmal von den vier bogenförmige Nischen im oberen Teil der Hauptfassade ab.

Der Hauptaltar stammt aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Er zeigt Figuren der Apostel Petrus und Paulus und eine als wundertätig verehrte Muttergottes-Ikone, die um 1610 in Krakau geschaffen wurde. Die Orgel wurde Ende des 17. Jahrhunderts eingebaut. Ebenfalls beherbergt die Kirche Reliquien der Heiligen Kasimir und Stanislaus, und in der Krypta befinden sich die Grabstätten von Würdenträgern aus der Zeit des Großfürstentums Litauen.

Im Dorf gab es auch eine jüdische Gemeinde, die eine Gebetsschule unterhielt. Alle ortsansässigen Juden wurden während der Zeit der nationalsozialistischen Besatzung deportiert und ermordet.

Heute leben in Kamaj 695 Einwohner.

Die St. Nikolauskirche in Tscheressy

Auf einer Wiese am Rande des Dorfes Tscheressy erhebt sich die St. Nikolaus-Kirche, ein in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts im neorussischen Stil errichteter Ziegelbau. Die recht großzügige Anlage besteht aus dem achteckigen Turm auf einer annähernd quadratischen Basis, der Vorhalle (Narthex) und dem Kirchenschiff (Naos), das von einem Zwiebeltürmchen auf achteckiger Basis bekrönt ist. Rückseitig wird die Kirche von einer fünfeckigen Apsis mit beidseits je einem kleinen, rechteckigen Anbau abgeschlossen.

Unweit der Kirche stößt man auf das ehemalige Pfarrhaus, in dem auch eine Sonntagsschule untergebracht war. Das Gebäude dient heute mehreren Familien als Wohnhaus.

Mitten in der Großstadt!

Weidegang

Die St. Josefskirche in Borodinitschi (1836)

Die Kirche vom Skapulier der Muttergottes in Bogino

Aufbruch am Abend

Rastplatz an der Fernstraße

Sommerlicher Weg

Opsa

Opsa ist ein Dorf im Kreis Braslaw (Region Witebsk). Es liegt am Ufer des Opsa-Sees, 18 Kilometer südwestlich von Braslaw an der Straße zwischen Braslaw und Postawa. Die Staatsgrenzen zu Lettland und Litauen sind quasi nur einen Steinwurf entfernt.

In schriftlichen Quellen wird Opsa erstmals im Jahr 1500 erwähnt, als der litauische Großfürst Alexander der Jagiellone (Alexandr Jagellontschik, 1461-1506) Opsa dem Smolensker Fürsten Glasyn zur vorübergehenden Nutzung überließ.

Nach der dritten polnischen Teilung (1795) befand sich Opsa auf dem Territorium des Russischen Reiches.

Während Napoleon Bonapartes Russlandfeldzug schlug hier am 6. Juli 1812 General M. B. Barclay de Tolly (1761-1818), Kommandeur der 1. russischen Westarmee, sein Quartier auf, am 11. Juli 1812 gefolgt vom Kommandeur des französischen Kavalleriekorps, Marschall Joachim Murat (1767-1815).

1859 hatte Opsa 11 Höfe und 163 Einwohner. 1864 wurde die Dorschule eröffnet. Anfang des 20. Jahrhunderts zählte Opsa 415 Einwohner im Ort und 55 Personen auf dem Landgut der Grafen Plater. Während des 1. Weltkriegs waren im Ort, auf dem Landgut und in seiner Umgebung Einheiten der russischen Armee, Sanitäts- und Nachschubeinrichtungen und Lazarette untergebracht.

Nach dem Friedensvertrag von Riga (1921) gehörte Opsa zur Zweiten Polnischen Republik (1918-1939). 1931 lebten 907 Einwohner in Opsa. Acht Jahre darauf lag das Dorf auf dem Staatsgebiet der UdSSR – bis zu ihrer Auflösung 1991.

Opsa war zwischen Juli 1941 und Juli 1944 von deutschen Truppen besetzt. Im Juni 1942 zwangen die Deutschen die in Opsa lebenden Juden, sich in einem zuvor eingerichteten Ghetto zu sammeln, wo sie fortan den Misshandlungen und Demütigungen der Besatzer ausgesetzt waren. Anfang Juli 1942 waren dort noch 300 Menschen am Leben. Sie wurden am 1. September 1942, dem Vorabend des jüdischen Neujahrsfestes, in das Ghetto der Nachbarstadt Braslaw getrieben. Am 19. März 1943 wurden alle dort verbliebenen Gefangenen von den Deutschen ermordet.

2019 betrug die Einwohnerzahl des Dorfes 537 Personen.

Die St. Johannes-Kirche in Opsa

Die St. Johannes-Kirche in Opsa ist ein neugotischer Ziegelbau, der 1887 erbaut wurde. Es gab zwei Vorgängerbauten.

Die erste katholische Kirche in Opsa ist bereits für das Jahr 1500 belegt. Dieses frühe hölzerne Kirchengebäude wurde 1768 durch einen – ebenfalls hölzernen – Nachfolgebau ersetzt. 1886 fiel er einem Brand zum Opfer. Noch im selben Jahr begann mit Hilfe von Feliks Witold Broel-Plater (1849-1924), zu dessen Besitzungen das Dorf Opsa gehörte, der Bau einer neuen Kirche. Das bis heute erhaltene Gebäude ist einschiffig und schließt mit einer fünfeckigen Apsis ab. An beiden Seiten schließt sich je eine Sakristei an. Das Kirchenschiff und die Sakristeien haben ein Satteldach, die Apsis ein Walmdach. Das Eingangsportal mit darüberliegender kleiner Rosette, die flankierenden Rundbogenfenster und ein doppeltes Rundbogenfenster verleihen der Hauptfassade eine klare Gliederung. Darüber erhebt sich der Turm mit quadratischem Grundriss und spitzem Walmdach.

1928 zerstörte eine neuerliche Feuersbrunst die Hälfte des Dorfes. Auch die Kirche wurde schwer beschädigt, der Turm und das Kirchendach waren nicht mehr zu retten. Doch mit großem Engagement und unter Hinzuziehung von Ingenieuren aus Vilnius und Warschau wurde die Kirche wiederaufgebaut.

Nach der Besetzung Ostpolens durch die Sowjetunion (1939) konnte die Gemeinde in ihrem Gotteshaus noch bis 1949 Gottesdienste feiern. Dann wurde die Kirche geschlossen und diente fortan als Lagerhaus. Im selben Jahr wurde der letzte Priester, Kazimierz Tomkowicz, vom sowjetischen NKWD verhaftet. Zum Verhängnis wurde ihm seine seelsorgerische Tätigkeit für die Soldaten der polnischen Heimatarmee, die während des 2. Weltkriegs für die Befreiung Polens von den deutschen Besatzern kämpfte und nach dem Einmarsch der Roten Armee ihren Widerstand gegen das kommunistische Regime richtete. Tomkowicz wurde zu 25 Jahren Arbeitslager verurteilt, doch der Tod Stalins bewahrte den Geistlichen vor diesem Schicksal. Ab 1955 wirkte er als Gemeindepfarrer in Slobodka bei Braslaw, ab 1961 bis zu seinem Tod (April 1984) in der Gemeinde Wolkaty.

Erst 1990 wurde die Kirche den Gläubigen zurückgegeben und am 21. September desselben Jahres erneut geweiht. Nach einer aufwendigen Restaurierung ist sie heute in ihrer ursprünglichen Form wiederhergestellt.

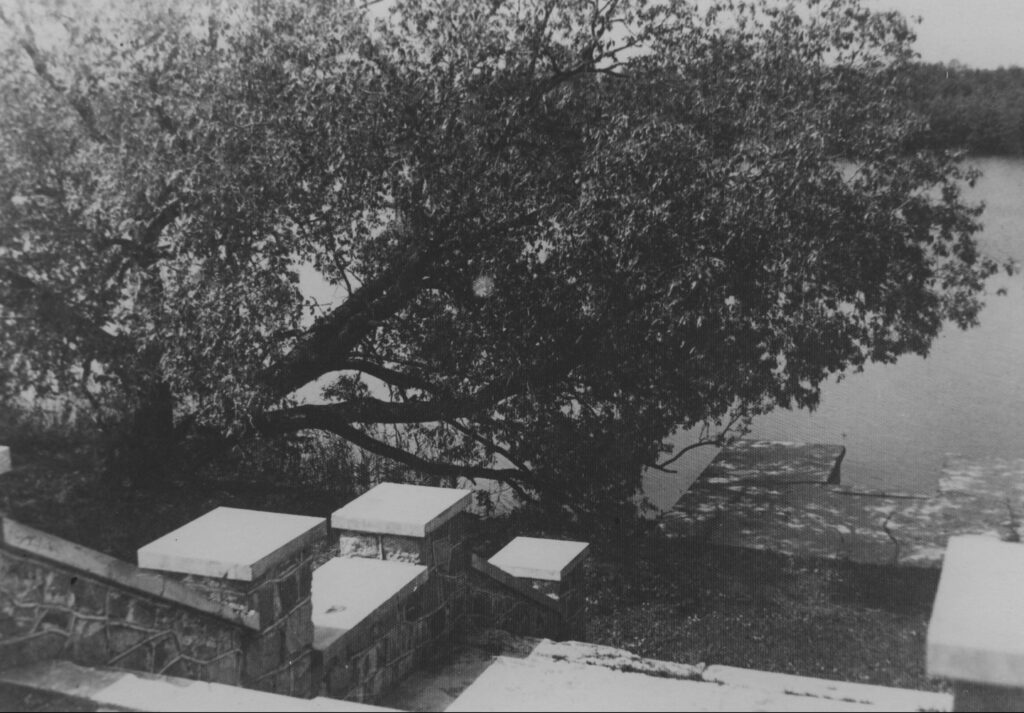

Das Herrenhaus in Opsa

Ganz in der Nähe der Ortschaft Opsa liegt, malerisch am Ufer des gleichnamigen Sees gelegen, ein Herrenhaus, das zwischen 1903 und 1904 von Feliks Witold Broel-Plater (1849-1924) erbaut wurde, der, zusammen mit seiner Frau Elżbieta Potocka (1874-1960), auch der letzte Besitzer von Gut Belmont war.

Der Komplex in Opsa umfasste das eigentliche Herrenhaus, eine Reihe von Neben- und Wirtschaftsgebäuden und den Park. Das Hauptgebäude und einige der angegliederten Bauten sind erhalten geblieben.

Den zentralen, eingeschossigen Gebäudeteil des Gutshauses flankieren zwei zweigeschossige, rustifizierte Risalite. Haupt- und Seitenflügel sowie den zentralen, auf zwei Säulen ruhenden Portikus schützt ein Mansarddach. Die Fensteröffnungen schmücken Pilaster und Gesimse. Die Hauptfassade ist zur Landseite ausgerichtet, an der Gebäuderückseite gab es eine große Terrasse. Von dort führte eine repräsentative Treppe direkt zum Opsa-See.

Foto © Anna Ostrowska, radzima.org

Foto © Anna Ostrowska, radzima.org

Den etwa 6 Hektar große Landschaftspark ließ Feliks Plater mit ausgesuchten Bäumen und Pflanzen anlegen. Lauben, Blumenbeete, steinerne Pflanzkübel und andere dekorative Elemente lockerten das Bild auf.

Äußerlich ein wohlproportioniertes Gebäude im neoklassizistischen Stil, lässt heute jedoch beim Näherkommen der erste Eindruck wenig Gutes vermuten.

Die Fenster und Türen sind mit groben Bretten vernagelt, und das Innere des Hauses erinnert an einen unvollendeten sowjetischen Plattenbau. Wie kam es dazu?

Kaum Herrenhaus und Park vollendet, verhinderte der 1. Weltkrieg, dass Feliks Plater sein Landgut jemals bewohnte. Das Gutshaus diente ab 1915 als Militärkrankenhaus, 1922 erwarb die Republik Polen das Anwesen und richtete 1927 dort eine Landwirtschaftsschule ein. Das Hauptgebäude beherbergte nun Klassenräume und Schlafsäle für die Schüler, den Speisesaal, die Schulküche und, im Erdgeschoss des rechten Flügels, die Wohnung des Schulleiters. Fortan wurden angehende Landwirte in moderner Landwirtschaft, Agrartechnologie, Tierzucht und Landgewinnung geschult. Handwerksberufe (Schmied, Schlosser, Schreiner u.a.m.) waren ebenfalls Bestandteil des Lehrplans. Der schuleigene landwirtschaftliche Betrieb hatte eine Fläche von 92 Hektar. Schon bald wurde die Schule zu einer der fortschrittlichsten Einrichtungen ihrer Art, die auch ausländische Auszubildende aufnahm.

Das Ende der Landwirtschaftsschule kam 1939. Schon im September war Ostpolen durch die Sowjetunion besetzt worden. Der letzte Rektor der Schule, Bernard Wysłouch (geb. 1903), wurde verhaftet, deportiert und 1940 in Sibirien ermordet, die Schule selbst wurde geschlossen.

Die nach dem Zweiten Weltkrieg von den Alliierten festgelegten Grenzverläufe führten dazu, dass die 1939 von der Sowjetunion besetzten ostpolnischen Gebiete auch nach 1945 sowjetisch blieben. Feliks Platers Gutshaus wurde bis zur Auflösung der Sowjetunion (26.12.1991) als Waisenhaus genutzt. Danach übernahm die Belarussische Gesellschaft der Behinderten (Bjelaruskaje Tawarystwa Inwalidau) das Landgut. Es sollte in ein Erholungszentrum für Menschen mit Behinderung umgewandelt werden. Im Zuge der Sanierung wurde das Innere entkernt, bis nur noch die Außenwände standen. Doch der neue Eigentümer konnte den Fortgang der aufwendigen Umbauarbeiten nicht finanzieren, und die Sanierung wurde eingestellt.

Da dieses historische Gebäude nicht das einzige war, das zu verfallen drohte, ermöglichte Anfang der 2010-er Jahre der Staat privaten Investoren, leerstehende historische Gebäude und die dazu gehörenden Grundstücke und Ländereien zu erwerben. So sollten baufällige Gebäude von hohem historischen Wert vor weiterer Zerstörung bewahrt werden.

Im Falle des Herrenhauses in Opsa trat 2012 die Minsker Immobilienfirma Pakodan als aussichtsreicher neuer Eigentümer des gräflichen Anwesens auf den Plan. Man legte ein detailliertes Projekt zur Wiederbelebung des Anwesens vor, das in einen modernen Hotelkomplex verwandelt werden sollte, in eine Nobelherberge in historischer Hülle mitten im Nationalpark Braslawer Seen.

Pakodan gründete eigens für dieses Vorhaben die Firma Usadby i Samki (Herrensitze und Schlösser). Ein Geschäftsführer, vier Wachleute und ein Techniker wurden eingestellt, Gebäude und Grundstück befreite man von Unkraut und Unrat, die leeren Fenster- und Türöffnungen des Gutshauses wurden zum Schutz vor der Witterung provisorisch verschlossen. Eine Videoüberwachung wurde installiert, Schautafeln informierten über das Projekt, und in einem der historischen Nebengebäude wurden Büros für die Bauleitung eingerichtet.

Eine eigens angelegte Informationsseite im Internet illustrierte das ambitionierte Vorhaben in attraktiven virtuellen Ansichten und mit feierlichen Worten: „Hauptaufgabe des Projekts ist die Bewahrung des historischen Erscheinungsbildes des ehemaligen gräflichen Landguts, das zum kulturhistorischen Erbe der Republik Belarus zählt.“

Doch 2014 traten finanzielle Schwierigkeiten auf, und das Projekt kam zum Stillstand. Die Tür zum Büro der Bauleitung umrankten bald wieder Brennnesseln, das Areal wurde von Sträuchern überwuchert. Einziges sichtbares Relikt des ehrgeizigen Vorhabens blieben zwei für die Bauarbeiter aufgestellte hölzerne Toilettenhäuschen, die noch immer den Haupteingang des Herrenhauses flankieren. Das Gebäude verfiel weiter, doch nun hatten die Behörden nicht einmal mehr das Recht, den Wildwuchs beseitigen zu lassen, denn das Anwesen samt Ländereien war ja Eigentum der Firma Herrensitze und Schlösser.

Frühere Angestellte des Unternehmens gaben an, Löhne und Gehälter seien nie vollständig ausgezahlt worden, doch ihr ehemaliger Arbeitgeber ist nicht mehr erreichbar. Auch seine Internetpräsenz ist längst abgeschaltet. Einheimische vermuten, dass die Minsker Firma Pakodan von Anfang an die Absicht hatte, das Architekturdenkmal gewinnbringend weiterzuveräußern, statt es zu restaurieren und ihm neues Leben einzuhauchen.

Wie sieht die Zukunft des gräflichen Anwesens aus? Niemand kann das mit Bestimmtheit sagen. 2017 hat die Bezirksregierung den Investitionsvertrag mit der Firma Herrensitze und Schlösser gekündigt.

Das belarussische Kulturministerium vermerkt: „Die bedeutendsten Denkmäler (…), die unter staatlichem Schutz stehen, sind in der (…) Liste der historischen und kulturellen Werte der Republik Belarus aufgeführt. Ende 2020 sind dies 5598 Objekte. (…) Das Land arbeitet entschlossen daran, sein historisches und kulturelles Erbe zu restaurieren und wiederherzustellen“ (https://president.gov.by/ru/belarus/social/culture/istoriko-kulturnoe-nasledie).

Neu und alt

Antennen

Die Dorfschule in Usmjony

Der Name des Dorfes Usmjony geht auf das slawische uzmen zurück, was so viel wie „Hochebene, Hochland“ bedeutet. In der Tat liegt der Ort auf einem Hügel oberhalb der westlichen Dwina.

Eine Gemeindeschule wird erstmals 1897 erwähnt. Offenbar fanden die Schulstunden im direkt neben der St. Nikolaus-Kirche (erbaut 1882) gelegenen Pfarrhaus statt. Eine weitere schriftliche Quelle zu der Schule stammt aus dem Jahr 1913 und beinhaltet Anweisungen des litauischen Diözesanschulrates zur Organisation des Unterrichts.

Zwischen 1921 und 1939 gab es in Usmjony eine polnische Grundschule.

Nach einer vorübergehenden Unterbrechung während der Besetzung durch die Nationalsozialisten wurde der Schulbetrieb 1944 wieder aufgenommen. Zunächst als Förderschule mit sieben Jahrgängen geführt, war die Schule später bis 1988 Grundschule. Heute wird sie als allgemeinbildende Sekundarschule bezeichnet.

In den 1980-er Jahren wurde die Schule saniert und erweitert; vom alten hölzernen Pfarrhaus ist heute nichts mehr zu sehen. Das Gebäude beherbergt den Klassenzimmertrakt, die Verwaltung und eine Turnhalle. Auch ein kleines Heimatmuseum hat Platz gefunden – eingerichtet von einer ehemaligen Pädagogin der Schule, der engagierten Geschichtslehrerin Natalja Tomaschewitsch. Gemeinsam mit ihren Schülerinnen und Schülern plante und vollzog sie den Aufbau der Ausstellung, in der eine steinerne Pfeilspitze und eine Axt aus dem 4. Jahrtausend v. Chr., eine Geldbörse aus Silberdraht aus dem 19. Jahrhundert und Dokumente aus dem 19. und 20. Jahrhundert gezeigt werden.

Seit dem 17. Jahrhundert war Usmjony im Besitz verschiedener Adelsgeschlechter. An der Wende zwischen dem 18. und 19. Jahrhunderts ließ der letzte Abkömmling der Grafen Schtschit auf seinem am gegenüberliegenden Dwina-Ufer gelegenen Besitz Justinianowo ein Herrenhaus, eine Kapelle und eine Kirche bauen. Keines dieser herrschaftlichen Gebäude ist erhalten. Einzig die frühere, zum Gutshaus führende Allee gibt noch einen vagen Eindruck von der einstigen Schönheit der Anlage.

62 Schülerinnen und Schüler besuchten im Schuljahr 2021 / 2022 die Schule in Usmjony. Hinzu kam eine Vorschulgruppe mit 13 Kindern. Das Kollegium umfasst 17 Lehrkräfte.

Zweimal 3

Auf dem Kirchhof

Schäfchen

Frühlings-Fenster