Mit Liebe verschönert

Ein Heuschober

Eine Kapelle am See

Die Ortschaft Bogino im Gebiet Braslaw befindet sich am Zusammenfluss zweier Seen (Wysokoje Osero, „Der Obere See“ und Boginskoje Osero, „Der Bogino-See“). Der größte Teil des Ortes befindet sich am westlichen Ufer und ist mit dem zweiten, östlichen Ortsteil durch eine Brücke verbunden. Ganz in der Nähe liegt auf einer Anhöhe die kleine, katholische Ignatius-von Loyola-Kirche, die zur nächstgrößeren Pfarrei im benachbarten Städtchen Daljokie gehört.

Es gibt wenige Informationen zu diesem Gebäude. Erbaut wurde es vermutlich Ende des 19. oder Anfang des 20. Jahrhunderts. Es wird verschiedentlich als Friedhofskapelle bezeichnet, ohne dass in der Nähe ein solcher zu finden ist.

Das schlichte, einschiffige Gotteshaus mit rechteckigem Grundriss und Satteldach verfügt über einen Dachreiter, der die Glocke beherbergt, und an Ost- und Westseite sind zwei schlichte Rundbogenfenster eingelassen.

Die Wände bestehen aus Bruchsteinmauerwerk. Der die Steine verbindende Mörtel ist mit kleinen, mosaikartig eingelegten Kieseln verziert.

Einen interessanten Kontrast bildet ein Silo mit runder Kuppel, das zum benachbarten landwirtschaftlichen Betrieb gehört.

Kalt oder warm?

Eine Allee auf dem Dorf

Auf der Baustelle

Das Landgut der Swjatopolk-Mirskis

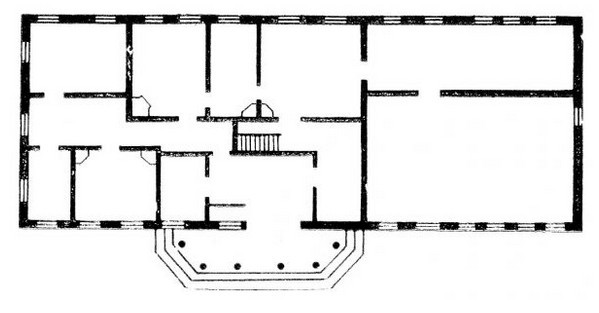

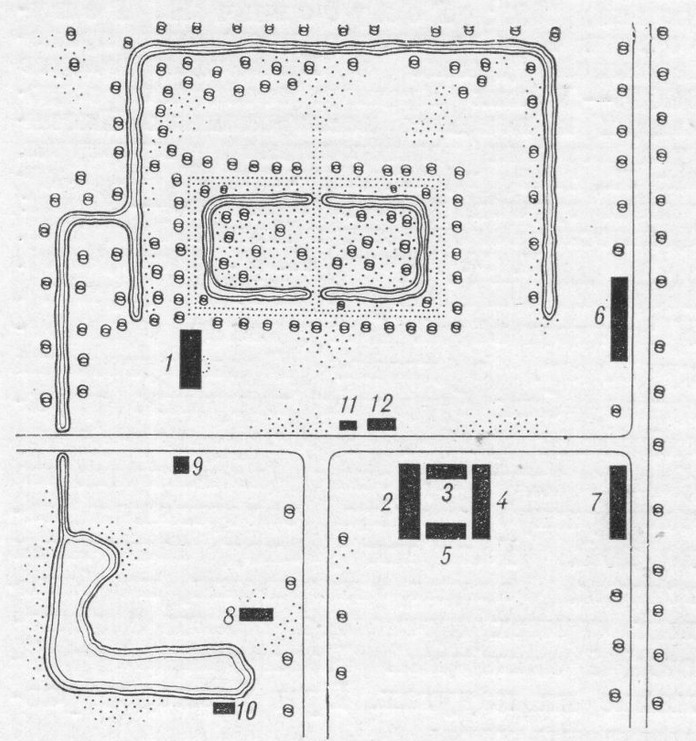

Fünf Kilometer vom Städtchen Miory entfernt liegt, etwas versteckt in einem verwilderten Park in Kamenpole, das Gutshaus der Adelsfamilie Swjatopolk-Mirski, deren ursprünglicher Familienname (Mirski) auf den Ortsnamen Miory zurückgeht. Die Flur Kamenpole war bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts Teil einer großen Besitzung mit Zentrum in Miory. Als die Swjatopolk-Mirskis 1637 einen Teil davon erwarben, errichteten sie in Kamenpole ein erstes Gebäude. Bis in die 1930-er Jahre existierten eine (nicht erhaltene) hölzerne Kapelle, ein Ljamus (ein zweistöckiges Wirtschaftsgebäude mit umlaufender Galerie im oberen Stockwerk). Das noch heute erhaltene Gutshaus wurde 1873 erbaut. Das hölzerne Gebäude hatte einen von sechs Säulen getragenen Portikus über dem zentralen Eingang.

Grundriss des Gutshauses der Familie Swjatapolk-Mirski

Aus: Akademie der Wissenschaften der Belarussischen SSR (Hg.): Sbor pominkau i kultury Belarusi. Wizebskaja woblaz (Sammlung der Geschichts- und Kulturdenkmäler der Belarussischen SSR. Gebiet Witebsk). Minsk 1985, S. 309, Nr. 1683.

Beidseits des Zufahrtsweges wurden Anfang des 20. Jahrhunderts weitere Wirtschaftsgebäude gebaut. Besonders repräsentativ war der 1907 errichtete Pferdestall aus rotem Ziegelmauerwerk mit seiner dreifach gegliederten im Stil der Neogotik gestalteten Fassade. Die bis vor wenigen Jahren noch stehenden Außenmauern sind mittlerweile vollständig eingestürzt.

Nach dem 2. Weltkrieg wurde das Gutshaus verklinkert und von der Verwaltung der Kolchose „Prawda“ (Wahrheit) genutzt. Dadurch veränderten sich sein Äußeres und Inneres bis zur Unkenntlichkeit.

Auch vom weitläufigen Park ist wenig erhalten, doch die Allee als Zufahrt und die vielen jahrhundertealten Bäume, für die das Areal einst berühmt war, lassen die einstige Schönheit der Anlage bis heute erahnen. Der formale Gartenteil grenzte direkt ans Landhaus und wurde durch einen rechteckigen Wassergraben begrenzt. Ein größerer, u-förmiger Wassergraben umgab wiederum die gesamte Anlage.

Plan des Landguts der Familie Swjatapolk-Mirski

1: Gutshaus; 2-5: Gutshof mit Pferdestall; 6, 7, 8: Wirtschaftsgebäude; 9: Eiskeller; 10: Schmiede

Aus: Akademie der Wissenschaften der Belarussischen SSR (Hg.): Sbor pominkau i kultury Belarusi. Wizebskaja woblaz (Sammlung der Geschichts- und Kulturdenkmäler der Belarussischen SSR. Gebiet Witebsk). Minsk 1985, S. 309, Nr. 1683.

Heute ist der Park vollkommen verwildert. Neben dem Gutshaus rosten eine Schaukel und eine Wippe vor sich hin; etwas weiter hat man einige weitere Gebäude, errichtet aus Betonfertigteilen und in unbeholfen-sozialistischer Art dekoriert, rücksichtslos in den einstigen Landschaftsgarten gesetzt. Die Stimmung ist geprägt von Trübnis und Verfall; erstaunlich, dass sich die Dorfjugend ausgerechnet diesen Ort als Refugium für Liebespaare erkoren hat.

Die Alexander-Newski-Kirche in Wertelischki

Wo heute das Dorf Wertelischki (weißrussisch Werzjalischki) liegt, befand sich im 14. Jahrhundert das Landgut von David Grodnenski (weißrussisch Davyd Garadsenski; 1289-1326), einem der bedeutendsten Heerführer des Großfürstentums Litauen und Kastellan des Grodnoer Schlosses. Das Landgut wurde 1324 von Kreuzrittern zerstört. Die Siedlung als solche wird erstmals 1506 erwähnt. 1588 wurde Wertelischki von Grodno aus verwaltet.

Die Existenz einer hölzernen Kirche ist für die 1830-er Jahre nachgewiesen; 1850 gab es bereits ein größeres, steinernes Gotteshaus – die russisch-orthodoxe Alexander-Newski-Kirche, die auch heute noch im Nordwesten des Ortes zu finden ist.

Bis 1950 war Wertelischki ein typisches, kleines landwirtschaftliches Dorf – das änderte sich mit der Gründung der Kolchose „Progress“ und der Ansiedlung eines Großbetriebes zum Torfabbau. Ende der 1960-er Jahre wurde Wertelischki zu einem agrarwirtschaftlichen Modellstädtchen: anstelle des alten Dorfes trat eine von Georgij Wladimirowitsch Saborski (1909-1999) geplante, idealtypische Siedlung mit modernen, freistehenden, ein- bis zweistöckigen Häusern, die sich um den Ortskern mit Kulturhaus, Pionierpalast und Verwaltungsgebäude gruppierten und auch heute noch an ein Gartenstädtchen erinnern. Die ursprüngliche Struktur und Architektur des Dorfes ist indessen fast vollständig verloren.

(Abbildung aus: Bolschaja Sowjetskaja Enziklopedija online, abgefragt am 25.02.2020)

Drei und einer

Steck‘ den Kopf hier hinein…

… steck‘ den Kopf nicht hier hinein!

Die Dreifaltigkeitskirche in Widsy

Die Dreifaltigkeitskirche in Widsy (auch: Mariä-Geburts-Kirche) ist mit ihren 59 Meter hohen Türmen eines der höchsten katholischen Gotteshäuser von Belarus. Erbaut von 1909 bis 1914, ist es verhältnismäßig jung und vereint in seiner Architektur romanische und neugotische Architekturelemente.

Bereits 1481 hatten aus Vilnius stammende Franziskanerinnen hier eine hölzerne Kirche errichtet, die der Unbefleckten Empfängnis Marias geweiht wurde. Im 18. Jahrhundert wurde die Gemeinde von Jesuiten betreut. Neben der Pfarrkirche bestanden eine Schule und ein Krankenhaus. Nachdem weite Teile Polens 1795 dem Russischen Reich einverleibt worden waren, wurden das Gotteshaus und die zugehörigen Einrichtungen 1818 geplündert. 1835 fiel fast der gesamte Ort Widsy einem Brand zum Opfer; 1867 wurden die Reste der Kirche und der angrenzenden Gebäude endgültig abgerissen. Die Gemeinde bestand indessen fort und zählte 1872 laut den erhaltenen Kirchenbüchern 12.000 Gläubige.

Baubeginn des neuen Gotteshauses war 1909, die Pläne stammten von dem bedeutenden litauisch-polnischen Architekten Vaclovas Michnevičius (1866-1947). Die dreischiffige Basilika mit Querhaus, zwei Sakristeien und Apsis verfügte über zwei mit achteckigen Helmen gedeckte Türme. Zwischen ihnen erhob sich eine dreieckige Fassade, die heute durch eine komplexe, zentrale Fensterrosette bestimmt wird, ursprünglich jedoch ein zentrales, gotisches Hochfenster aufwies. Zinnenartig abgestuftes Mauerwerk schließt die Fassade nach oben hin ab.

Im 1. Weltkrieg wurde das Gebäude schwer beschädigt. Das Dach und einer der Türme stürzten teilweise ein. Die Wiederherstellung zog sich bis 1932 hin; einige Kanonenkugeln und Granaten beließ man zur Mahnung im Mauerwerk. Auch den 2. Weltkrieg überstand die Basilika nicht unbeschadet. Beim Vormarsch der Roten Armee brannte 1943/44 ein Teil der Stadt ab, und auch die Kirche wurde durch die Gefechte schwer beschädigt.

1945 begann unter Pfarrer Albert Nowicki unter großen Anstrengungen und aktiver Hilfe der Gemeindemitglieder der erneute Wiederaufbau. Er konnte jedoch nicht fortgeführt werden: 1949 wurde Nowicki vom NKWD verhaftet und deportiert, die Kirche im Jahr darauf geschlossen. Die Fenster wurden zerschlagen, das Mauerwerk teilweise eingerissen, selbst vor dem Fußboden machte man nicht halt. In der Folgezeit diente das Gebäude als Lager für Flachs, Getreide und andere landwirtschaftliche Erzeugnisse. Versuche der Gemeinde, die Kirche als Gotteshaus zurückzuerhalten, scheiterten, und 1961 wurde sie gar aus den staatlichen Sakral-Inventaren getilgt und von der Fachschule für Mechanisierung Braslaw als Sporthalle genutzt.

1989 wurde der Bau der Gemeinde zurückgegeben; die Restaurierung ist bis heute nicht abgeschlossen. Das heutige Interieur ist schlicht und modern, da die ursprüngliche Ausstattung mitsamt der Orgel die Zeitläufte nicht überdauert haben.

Ein verwunschener See

Die Dorfsauna

Ein Hinterhof in Grodno

Zu zweit

Auf der Weide

Wann kommt der Bus?

… und kommt er überhaupt?

Vor dem Gewitter

Ein verwunschener Garten in Grodno

Schloss Njaswisch

Schloss Njaswisch in der gleichnamigen, im Südwesten Weißrusslands gelegenen Stadt ist eines der herausragenden Architekturdenkmäler des Landes. In seiner über Jahrhunderte währenden Geschichte hinterließen mittelalterliche Baukunst, Renaissance, Barock und Klassizismus ihre Spuren, ergänzt durch die angewandte Kunst lokaler und regionaler Handwerksmeister.

Als das Anwesen im Jahr 1533 in den Besitz der Familie Radziwill gelangte, gab es an der Stelle des heutigen Schlosses bereits einen Vorgängerbau. 1588 wurde dort unter der Leitung des italienischen Jesuitenmönchs und Architekten Giovanni Maria Bernardoni (1541-1605) ein repräsentativer steinerner Bau errichtet.

Auf einem Kupferstich aus dem Jahr 1604 ist das in direkter Nachbarschaft zum Ort Njaswisch gelegene Schloss bereits von Wällen, Wassergräben und Befestigungsmauern umgeben. Der Zugang erfolgte über eine hölzerne Brücke, die bei Bedarf beseitigt werden konnte, was die Anlage in eine kaum einnehmbare Festung verwandelte.

Sein heutiges Erscheinungsbild erhielt das Schloss nach dem Großen Nordischen Krieg (1700-1721), in dessen Verlauf die schwedischen Truppen 1706 die Stadt Njaswisch niederbrannten und die nur mit 200 unerfahrenen Soldaten besetzte Festung durch Kapitulation einnahmen. Die Verteidigungsanlagen wurden geschleift, das Schloss selbst geplündert und schwer beschädigt.

Erst ab 1720 begannen unter Michal Kazimierz Radziwill (1702-1762) ernsthafte Wiederherstellungs- und Umbauarbeiten. Die Pläne dafür stammten vom Architekten Kazimir Zdanovic (Lebensdaten unbekannt), bei der Umsetzung wirkten die Baumeister Maurizio Pedetti (1719-1799), Carlo Spampani (1750-1783) und Augustyn Wincenty Locci (1640-1732) mit. 1726 und in den darauffolgenden Jahren wurde der Umbau von der Festung zur barocken Residenz vollendet. Auch die Räumlichkeiten und das Interieur wurden wiederhergestellt und mit kunstvoll gefertigten Möbeln, Gemälden und anderen Attributen herrschaftlicher Repräsentation ausgestattet.

Schon das zweistöckige Turmhaus mit seiner gewölbeartigen Tordurchfahrt bietet dem Herannahenden einen imposanten Anblick.

Die steinerne Brücke davor ist eine der ältesten des Landes und ersetzte im 18. Jahrhundert die vormalige, hölzerne Brücke.

Im Innenhof bildeten drei steinerne, freistehende Gebäude ein repräsentatives Ensemble. Den der Einfahrt gegenüberliegenden dreistöckigen Palast bewohnte Fürst Radziwill. Links davon befand sich ein ebenfalls dreistöckiger, kasernenartiger Bau mit einem hohen Wachturm, im rechten Flügel waren die Wirtschaftsräume untergebracht. Diese beiden zunächst freistehenden Gebäude wurden durch eine einstöckige, später aufgestockte Galerie miteinander verbunden.

Die Fassaden beeindrucken mit kunstvollen architektonischen Details: Pilastern, Reliefs, skulpturalen Elementen und Stuckverzierungen. Insbesondere der Mittelgiebel mit dem fürstlichen Wappen war besonders reich verziert. Dieses Gebäude mit seinem annähernd quadratischen Grundriss ist bis heute gut als „Keimzelle“ des Palasts erkennbar.

Im Innern gab es zwölf Säle, von denen jeder individuell gestaltet und eingerichtet war. Schnitzereien, Stuck, Wandgemälde und reich verzierte Kamine und Kachelöfen sorgten für ein standesgemäßes Ambiente, ergänzt durch eine umfangreiche Gemäldegalerie.

Mit 20.000 Bänden war die Bibliothek Ende des 18. Jahrhunderts der größte Bücherschatz in privater Hand, in dem auch seltene Handschriften und Erstauflagen bewahrt wurden. Ein eigenes Archiv beherbergte historische Akten, Urkunden und Briefe aus der Feder Peters d. Gr. Ludwigs XV., Ludwigs XVI., Karls XII. und anderer Herrscher und Würdenträger.

Schon in den Vorgängerbauten hatte es eine fürstliche Privatkapelle gegeben – in einem der achteckigen Türme, die den ursprünglichen Palastbau zierten. 1740 wurde im renovierten Schloss erneut eine Kapelle eingerichtet, für deren Gestaltung und Ausstattung wiederum Kazimir Zdanovic verantwortlich zeichnete – der Architekt, der in den 1720-er Jahren den Wiederaufbau des Schlosses geplant und beaufsichtigt hatte.

Die verschiedenen Gebäudeteile, die Türmchen und Zierelemente eröffnen je nach Standort des Betrachters mannigfaltige perspektivische Ein-, Aus- und Durchblicke, und der das Schloss umgebende Park, der mehr als 90 Hektar groß war, gab der herrschaftlichen Architektur den gebührenden Rahmen.

Im Süden des Ortes gab es noch einen weiteren Park, „Alba“ genannt. Er war älter und beherbergte die Sommerresidenz der Radziwills: einen hölzernen Palast, einer „Eremitage“ (in der tatsächlich Einsiedler speziell einquartiert wurden und wo auch der Fürst selbst Ruhe und Einkehr suchte; hier bewahrte er auch einen Teil seiner umfangreichen Ikonensammlung), ein Brauhaus, eine Bäckerei, einen Gemüse- und einen Obstgarten, ein Tiergehege und anderen Einrichtungen. Er umfasste etwa 200 Hektar, verfügte über ein ausgeklügeltes Bewässerungssystem und bestand aus einem geometrisch-regelmäßigen und einem naturähnlich-unregelmäßigen Teil. Die Gebäude sind nicht erhalten, lediglich die Kornbrennerei, erbaut Anfang des 20. Jahrhunderts, zeugt mit ihrer Fassade mit Reminiszenzen an Jugendstil und Art Déco vom einstigen Geschmack und Kunstsinn der Radziwills.

Während der Napoleonischen Kriege wechselte Dominik Hieronimus Radziwill (1786-1813), der letzte Spross der Njaswischer Linie des Fürstengeschlechts, auf die Seite Napoleons und blieb ihm auch bei dessen Rückzug treu. Schloss Njaswisch war zeitweilig die Residenz Jérôme Bonapartes gewesen, Napoleons jüngeren Bruders (1784-1860). Zwar versuchte Dominik Radziwill beim Rückzug der französischen Armee, die Rettung der auf Schloss Njaswisch bewahrten Kunstschätze und Sammlungen zu veranlassen, jedoch ohne Erfolg. Die aus mehr als 12.000 Stücken bestehende Münz- und Medaillensammlung gelangte an die Universität Charkow, die Sammlung religiöser Kunst nach Moskau, der Großteil der übrigen Kunstwerke wurde in die St. Petersburger Eremitage gebracht oder den Sammlungen des Zarenhofes einverleibt.

Es folgten Jahrzehnte, in denen Schloss Njaswisch vernachlässigt wurde. Nicht nur die Polnische Revolution von 1830/31, in der sich polnische Patrioten gegen die russische Besatzungsmacht erhoben, verhinderte eine konstante und beständige Bewirtschaftung des Schlosses und seiner Ländereien. Das schwindende Interesse der Radziwills und ihre begrenzten Möglichkeiten der Einflussnahme auf die Geschicke des Palastes taten ein Übriges. Er stand jahrelang leer, die Parkanlagen verwahrlosten.

Erst Anton Wilhelm Fürst Radziwill (1833-1904), preußischer Artilleriegeneral unter König Wilhelm I., nahm sich des Schlosses an, um gegenüber dem Russischen Reich die Besitzrechte an den auf russischem Staatsgebiet liegenden Gütern der Radziwills nicht zu verlieren. 1865, beim ersten Besuch eines Radziwill auf dem Stammsitz seit einem halben Jahrhundert, war die Residenz in so schlechtem Zustand, dass der Fürst mit seiner Gattin Räumlichkeiten in einem Palais eines Verwandten in Njaswisch beziehen musste. Erst zehn Jahre später war das Schloss so weit gesichert und teilweise instandgesetzt, dass die Familie es wieder in Besitz nehmen konnte. Unter großen Anstrengungen konnten bis zur Jahrhundertwende Teile der Kunstsammlung, der historischen Waffensammlung, der Sammlung von Siegeln des Großfürstentums Litauen und schließlich auch ein Teil des Archivs wieder nach Schloss Njaswisch geholt werden. Auch die Parkanlagen wurden Schritt für Schritt in ursprünglicher Schönheit und Größe wiederhergestellt.

Während des 1. Weltkriegs und den Revolutionsjahren blieb die gesamte Anlage im Wesentlichen unverändert. Das änderte sich 1939, als die Sowjetmacht mit der Residenz zunächst nichts anzufangen wusste. Pläne, sie in ein Museum, ein Technikum für Straßenbau oder ein Erholungsheim zu verwandeln, wurden zwar zunächst nicht umgesetzt, aber die Kunstsammlungen und die Bibliothek wurden erneut auf verschiedene Institutionen verteilt. Viele dieser Schätze gingen verloren – diesmal unwiederbringlich.

Im 2. Weltkrieg betrieben die Deutschen im Schloss ein Militärhospital. Viele der zu dieser Zeit im Schloss noch vorhandenen Kunstschätze wurden während dieser Zeit nach Berlin verbracht. Unmittelbar nach Kriegsende gelang es zwar, einen Teil davon zurückzuholen, doch sie gelangten nicht mehr nach Njaswisch. Das Radziwill-Archiv wurde Teil des Nationalen Historischen Archivs von Belarus, die Bibliothek wurde in die Bibliothek der Akademie der Wissenschaften der Weißrussischen SSR eingegliedert.

Im Schloss selbst wurde ein Sanatorium für Patienten mit Nerven- und Herz-Kreislauferkrankungen eingerichtet. Die dafür notwendigen Umbauten ließen kaum einen Bereich unberührt, so dass zur Jahrtausendwende im Innern der einstigen Residenz nichts mehr an die frühere fürstliche Pracht erinnerte. Das Sanatorium Belmeschkolchossdrawnizy wurde 2001 geschlossen, das Schloss mitsamt seiner Parks dem belarussischen Kulturministerium zur Restaurierung übergeben.

Doch erst nach einem Brand im Dezember 2002 begannen die Arbeiten zur Sicherung und Wiederherstellung der Residenz. Sie dauerten ein volles Jahrzehnt und waren nicht unumstritten. Experten bemängelten, dass moderne Techniken und Materialien zur Anwendung kamen, die die ursprünglichen architektonischen Charakteristika verfälschten oder gar vernichteten und damit den international anerkannten Methoden zur Erhaltung historischer Bausubstanz widersprachen.

2005 wurde die gesamte Anlage in die Liste des Weltkulturerbes der UNESCO aufgenommen.

Heute ist Schloss Njaswisch eines der berühmtesten nationalen Denkmäler von Belarus und wird jährlich von Hunderttausenden Touristen aus dem In- und Ausland besucht.

Die Corpus-Christi-Kirche in Njaswisch

Die Corpus-Christi-Kirche in Njaswisch wurde von 1587 bis 1593 erbaut und ist Grablege der Fürsten Radziwill. In der Krypta der Kirche stehen 78 Sarkophage mit ihren sterblichen Überresten.

In unmittelbarer Nähe steht der sogenannte Schlossturm, der zusammen mit der – nicht erhaltenen – Tordurchfahrt die Grenze zwischen städtischem und fürstlichem Territorium markierte. Der Turm stammt aus der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts; sein ursprüngliches Äußeres ist vollständig erhalten.

Das Landgut in Saljadie

Vom Gutshaus in Saljadie ist heute keine Spur mehr erhalten. Das gilt für viele Landgüter im heutigen Weißrussland. Saljadie war zunächst im Besitz des Adelsgeschlechts der Radziwills, später ging es an den Richter Viktor Domanski über, deren Nachkommen es bis Anfang des 20. Jahrhunderts bewohnten. Das klassizistische Gebäude beherbergte eine Orangerie, es gab Möbel, die von lokalen Handwerksmeistern angefertigt worden waren, Familienporträts, sächsisches Porzellan und holländische Fayencen schmückten die Räumlichkeiten. All das ging zusammen mit dem Gutshaus unter.

Heute sind kaum noch Spuren des Landguts zu sehen, das über eine Pappel- und Rosskastanienallee erreicht werden konnte. Sie führte durch einen naturalistisch angelegten Landschaftspark, der ebenso verschwunden ist wie die beiden ältesten Gebäude des Ensembles, ein Wohnspeicher und eine Werkstatt. Ihre Wände bestanden aus mit Lehm beworfenem Reisiggeflecht.

Einziges Relikt des Landguts ist die an der Zufahrt zum ehemaligen Park gelegene Ruine der einstigen Mühle. Äußerlich erinnert sie mit ihrem mittleren, architektonisch hervorgehobenen Teil eher an eine Kornbrennerei oder ein Brauhaus.

Die Seitenflügel verfügen lediglich über ein Stockwerk. Das Ziegelmauerwerk ist nicht nur von hoher baulicher Qualität, sondern zeigt auch dekorative Elemente. Die zentrale Fassade dominieren zwei große Halbbogen-Fensteröffnungen, die Gebäudeecken sind in Form von Eckpfeilern gestaltet. Alle Giebel ziert unterhalb der Dachkante stufenförmig angeordnetes Ziegelmauerwerk; Zinnen- und Zahnfriese gliedern die Fassaden der seitlichen Giebel.

Auch die Kirche verkauft im Kiosk

Ruschany – eines der schönsten Baudenkmäler Weißrusslands

Die Geschichte des Palasts von Ruschany – erzählt von Ljubow Michajlowna, einer Bewohnerin des gleichnamigen Dorfes

Die ersten Zeugnisse über Ruzhany stammen aus dem Jahr 1525. Hier lebten die Fürsten Tyschkewitsch. Sie hatten zwei Töchter – Ruscha und Anna, und zu Ehren dieser beiden Töchter nannten sie den Ort Raschana, später Raschany, und heute heißt er schließlich Ruschany.

Nach den Fürsten Tyschkiewitsch ging der Ort an Bartosz Bruchalski über, der ihn im Jahre 1598 an Lew Sapiega (1557–1633) verkaufte, den Kanzler des Großfürstentums Litauen. Zum Aussehen des Schlosses zu jener Zeit gibt es nur wenige Zeugnisse. Der Name des Baumeisters, der den Palast auf den Grundmauern der Tyschkiewitsch-Residenz errichtete, ist nicht überliefert. Die ersten genauen Angaben stammen erst aus dem Jahr 1602. In Dokumenten aus dem Jahr 1605 werden drei Gebäude erwähnt – ein großes, ein mittleres und ein kleines. Für 1611 ist der Abschluss der Bauarbeiten am Palast verzeichnet. Es war damals ein von einem Wall umgebenes, zweistöckiges Gebäude mit drei steinernen Türmen und kreuzförmigem Grundriss.

Wenn Sie sich Ruschany nähern, sehen Sie den Ort gewissermaßen in einer Senke liegen. Sie ist aber nicht natürlichen Ursprungs. Leibeigene Bauern haben sie dort mit eigenen Händen ausgehoben und die Erde hierher gebracht, damit das Schloss auf einer Erhöhung läge. Von welcher Richtung man auch kommt – man sieht immer das Schloss von weitem.

Nach Lew Sapiegas Tod diente der Palast weiterhin als Residenz, in der seine Söhne wichtige Gäste empfingen. Im Laufe des 17. Jahrhunderts erhielt er jedoch eine andere Gestalt. Der italienische Architekt Giovanni Battista Gisleni (1600–1672) gab ihm Stilelemente des Barock. Im Mittelteil waren die Repräsentationsräume, im Seitentrakt die Wohnräume, Arbeitszimmer, das Archiv und die Bibliothek untergebracht. Sie waren mit Marmor und kunstvoller Marmorimitation und mit Malereien verziert. In den zweigeschossigen Kellergewölben befanden sich das Arsenal, ein weiteres Archiv, Vorratsräume und Depots.

Mit einem neuerlichen Umbau des Schlosses beauftragte die Familie Sapiega den französischen Architekten Jan Samuel Becker (1760–1810). Er kam hierher und baute das Schloss zwischen 1784 und 1788 um. Zuvor aber wurden im Dorf Beresniza, das fünf Kilometer südlich von hier liegt, vier Ziegeleien errichtet, in denen die Ziegel für das Schloss gebrannt wurden. Schon damals wurden die Ziegel aus dem Kalk von Hühnereiern hergestellt. Deshalb sind die Ziegel bis heute in recht gutem Zustand. Becker sollte aus dem Schloss einen Palast machen. Der Bogengang umgab das gesamte Territorium, sogar dort, wo Besucher heute ihre Autos parken.

Das gesamte Areal war mit exotischen Blumen, Bäumen und Büschen bepflanzt. Es war sehr, sehr schön. Dazwischen lagen Trottoir-Platten, damit die Pflanzen nicht beschädigt wurden. Sogar noch in heutiger Zeit sind auf unseren Straßen einige Trottoir-Platten aus jener Zeit erhalten – auf zwei Straßen. Nun ja, hier und da einige wenige – aber sie sind noch erhalten.

Dort, die zentrale Zufahrt, war der Eingang für besondere Persönlichkeiten.

Und die Einfahrt, die Sie dort, weiter rechts, sehen, war die Zufahrt zu den Werkstätten.

Im Erdgeschoss des Gebäudes auf der rechten Seite waren technische Werkstätten. Hier wurden goldene Tischdecken und goldene Gürtel gewebt und lackierte Kutschen gefertigt.

Im ersten Stock befand sich ein Opern- und Ballett-Theater. Was meinen Sie, wie viele Menschen waren dort wohl fest angestellt? Sechzig Schauspieler und vierzig Bajanspieler [Akkordeonspieler]. Hier gab es etwas, womit man Europa in Staunen versetzen konnte!

Beachten Sie nun den hervortretenden Bereich der Hauptfassade. Im Erdgeschoss befand sich ein großer Bankettsaal, hier empfing Lew Sapiega seine in- und ausländischen Gäste, unter ihnen König Sigismund III. (1566–1632) und König Stanislaw Poniatowski (1732–1798). Im ersten Stock verfasste Sapiega kostbare Handschriften – dort oben, hinter den großen Fenstern. Im zweiten Stock befand sich eine einzigartige Bibliothek.

Wenn Sie das Schloss betreten, erblicken Sie drei unterirdische Kellerräume. Darin wurden die Weinvorräte aufbewahrt, es gab Waffenkammern und andere Versorgungsräume. Hier, unterhalb des ersten Bogens des rechten Bogengangs, gab es einen 24 Kilometer langen unterirdischen Gang, der bis zum Örtchen Kossowo zum Gut des Thaddäus Kostjuschko führte. Er war rundum mit Marmor ausgekleidet und so breit, dass zwei Pferde nebeneinander hindurch passten!

Im linken vorderen Bereich, wo der linke Bogengang beginnt, befand sich eine Reitbahn. Lew Sapiega hielt Reitpferde. Waren ausländische Gäste bei ihm zu Gast, so sah man sich zuerst eine Theatervorstellung an, bestieg danach die Kutschen und fuhr zur Jagd in verschiedene angrenzende Gebiete und sogar bis in die Bjeloweschskaja Puschtscha. Damals verstanden es die Leute, das Leben zu genießen!

Etwa auf der Höhe des linken Fensters der zentralen Fassade war im Erdgeschoss sogar eine kleine Hauskapelle. Doch als es nach dem Krieg nötig war, Kartoffeln zu verstecken, haben unsere Chefs die nicht mehr genießbaren Reste der Kartoffeln und anderen Gemüses in der Kapelle lagern lassen. Heute ist sie in schlechtem Zustand.

Seit August 1990 trägt der Ort wegen seiner Schönheit den Namen „Weißrussisches Colosseum“ und steht unter den Baudenkmälern Weißrusslands wegen seiner Schönheit an zweiter Stelle.

Im letzten Jahr kam die 78-jährige Ur-Ur-Ur-Enkelin Sapiegas mit ihren Söhnen hierher. Sie sagte „Ich komme vielleicht nie wieder hierher“.

Und so verbrachten sie drei ganze Tage hier und fotografierten alles, was sie nur konnten.

Eine der Einwohnerinnen von Ruschany kam auch zu diesem Treffen hierher und sagte: „Ich habe eine Photographie aufbewahrt. Sagt sie Ihnen etwas?“

Die Sapiega-Enkelin antwortete: „Nun, ich weiß nicht was ich sagen soll, und wie ich es sagen soll… Marika, bist du das etwa?“

„Ja, das bin ich.“

So stellte sich heraus, dass die beiden Frauen, als sie kleine Mädchen waren, Freundinnen waren, und die eine von ihnen diese Photographie über all die Jahre aufbewahrt hatte.

„Weshalb denn nur?“, fragte die Sapiega-Enkelin.

„Weil ich die ganzen Jahre gehofft hatte, dass irgendein Sapiega-Nachkomme herkommen würde, und ich hätte ihm das Foto geschenkt, damit es Ihnen übergeben würde, falls Sie noch am Leben wären. Falls nicht – nun gut, dann hätte man es einem der Verwandten zur Erinnerung schenken können.“

Da gab es natürlich viele Umarmungen und Freudentränen – alles was man sich nur denken konnte.

Auch Wladimir Semjonowitsch Wysotski kam hierher und drehte hier die Filme „Ja rodom is detstwa“ (Ich bin gebürtig aus der Kindheit, 1966), „Zemlja pachnet porochom“ (Die Erde riecht nach Schießpulver) und andere. Als Komparsen wurden wir aus dem unterirdischen Gang mit vorgehaltenen Maschinengewehren hierher nach draußen getrieben – und wir waren froh, Wysotski einmal im Leben gesehen zu haben.

Er hat auch mit mir gesprochen. „Ljubow Michajlowna“, sagte er, „sollten Sie einmal in Moskau sein, achten Sie auf die Schönheit der Bogengänge und Torbögen auf der Poklonnaja Gora. Denken Sie daran, dass Ihre weißrussischen Leibeigenen diese Schönheit zuerst hier bei Ihnen geschaffen haben und danach nach Moskau gefahren sind und dort Bauten von ebensolcher Schönheit errichteten.“

Ich antwortete ihm: „Wladimir Semjonowitsch, ich werde schon nicht mehr nach Moskau fahren können – nicht in meinem Gesundheitszustand.“

Wysotski entgegnete: „Wenn ich dann am Leben sein werde – melden Sie sich unbedingt, ich werde Sie durch Moskau begleiten.“

Achten Sie noch einmal auf den oberen Teil des Haupttores. Sehen Sie das Wappen? Es ist aus Eichenholz, wurde ohne Verwendung eines einzigen Nagels geschaffen und von eben jenem französischen Architekten Jan Samuel Becker entworfen. Lew Sapiega stattete Becker mit einer lebenslangen Leibrente von 2160 Zloty aus.

Im Durchgang des Haupttores sehen Sie eine kleine Nische – sie ist genauso angelegt, wie die Nischen in den Öfen von Häusern auf dem Lande. Darin war ein Schatz verborgen. Vor fünfzehn Jahren kamen Leute aus dem Ausland hierher und entdeckten den Schatz. Genau hier, wo wir jetzt stehen, hatten sie ihr Auto abgestellt, und ich ging gerade vorbei und sah, dass sie auf dem Kofferraumdeckel einen Plan des Schlosses ausgebreitet hatten.

Ich dachte: „Mein Gott! Da haben sie nun doch einen Plan des Palastes gefunden! Vierunddreißig Jahre habe ich in der Bibliothek gearbeitet, mich mit Architekten in Minsk getroffen, und sie sind hierher gekommen, um durch diesen unterirdischen Gang zu gehen! Vier Mal sind sie zu uns gekommen, und niemals und nirgends habe ich je eine Karte des Schlosses gesehen!“

Einer der Männer sagte: „Nun, Großmutter, interessiert Sie das?“ Ich sagte: „Sogar sehr!“ Da meinte ein anderer der Männer: „Dann stapf‘ mal los, Großmutter, wohin du möchtest!“ Ja, da bin ich dann mit großer Freude losgestapft.

Später besuchte ich meinen Mann im Krankenhaus und erzählte ihm davon. Im Nachbarbett lag ein Opa, der meinte dazu: „Ich weiß, was Sache ist – sie sind gekommen, um den Schatz zu suchen.“

Ich fragte: „Wie kann denn hier ein Schatz sein, von dem ich nichts weiß, da doch alle meine Verwandten, meine Großeltern, Urgroßeltern und Ur-Ur-Großeltern hier bei den Sapiegas gearbeitet haben? Niemand von ihnen hat diese Kostbarkeiten jemals gesehen.“

Sagte der Alte im Krankenbett: „Also haben die Ausländer auch nur mit Hilfe der Karte herausgefunden, wo diese Schätze versteckt waren.“

Achten Sie jetzt einmal auf den Putz der Mauern. Er ist über die ganze Länge der Mauern des Torbogens bis zu ein und derselben Höhe abgeschlagen. Sie haben also tatsächlich gesucht – und gefunden, was sie suchten. Es heißt, beim Zoll in Brest habe man den Schatz später konfisziert. Und später wiederum hieß es in der Brester Zeitung, dass sich noch vor Brest eine Frau ans Steuer des Wagens gesetzt habe und die Kostbarkeiten ins Ausland gebracht habe. Wohin, weiß ich aber nicht. Aber da es doch in der Zeitung gestanden hat, ist das wohl die Wahrheit, denke ich.

In der Mitte des Vorplatzes stand eine Büste Sapiegas. Sie war sehr, sehr schön. Einen solchen Mann wie Lew Sapiega habe ich noch nie gesehen. Links gab es Springbrunnen, die aus dem Semlenskaja-Flüßchen gespeist wurden.

Im letzten Jahr kam der Kulturminister hierher. Vorher kamen Architekten aus Minsk und ordneten an, den unterirdischen Gang zuzuschütten, weil unsere Kinder dort immer spielten. Übrigens sind einmal zwei kleine Jungen auf die höchsten Mauern des Palasts geklettert, und die Eltern kamen herbeigeeilt, aber die Jungen konnten nicht mehr hinunter, weil die Steine unter ihren Füßen lose waren. Man holte die Feuerwehr, und mit Hilfe der Drehleiter wurden die Jungen wieder heruntergeholt. Seither habe ich die beiden nie wieder hier am Schloss gesehen.

Als vor dreizehn Jahren schon einmal der Kulturminister kam, sagte er: „Hier, im rechten Seitengebäude des Haupttors, wird ein Museum eingerichtet.“ Aber sehen Sie nur, vergleichen Sie die Qualität der neuen Ziegel mit der der alten. Das ist schon nicht mehr die Qualität wie früher.

In der Zeitung habe ich gelesen, dass das Schloss erst einmal nur teilweise restauriert werden wird. Vor zwei Wochen schrieb unsere Kreiszeitung, dass in diesem Jahr das Schloss restauriert werden wird. In einer anderen Zeitung hieß es, die Restaurierung beginne im Jahr 2010. In wieder einer anderen wurde mitgeteilt, der Palast nehme in der Reihe der zu restaurierenden Denkmäler den 26. Platz ein.

Als Sie durch das Dorf fuhren, sind Sie am zentralen Platz vorbeigekommen mit der katholischen Peter-Pauls-Kirche und der russisch-orthodoxen Dreifaltigkeitskirche. In einer Ecke des Platzes ist das Wappen von Ruschany aufgestellt. Es ist dem heiligen Kasimir gewidmet, der Rosen in seiner Hand hält. Zu seinen Ehren haben sich die Einwohner von Ruschany verpflichtet, den ganzen Bereich rund um die Zufahrt zum Schloss mit Rosen zu bepflanzen, wenn es restauriert wird. Kommen Sie also wieder und bewundern Sie dann die Schönheit unserer Sehenswürdigkeiten.

Während des Zweiten Weltkriegs ist Ruschany sehr stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Deutschen sind zu jedem Haus gegangen, haben es mit Benzin begossen, ein Streichholz geworfen und sind zum nächsten Haus gegangen. Und schließlich kamen sie hierher zum Palast und haben auch hier alles zerstört. Und nach dem Krieg kamen die Dorfbewohner, die alles verloren hatten, und nahmen sich von hier Ziegel, und jeder baute sich daraus, was er vermochte. Die Reitbahn haben sie komplett abgetragen, die Bogengänge fast vollständig. Schauen Sie zum linken Nachbargrundstück, dort hat man aus den Ziegeln zwei kleine Schuppen errichtet.

Im zentralen Teil des Palasts sehen Sie an den Wänden die Überreste von vier Treppenaufgängen. In den Ecken standen Kamine und Öfen.

Wenn Sie in den Bankettsaal gehen, sehen Sie an den Wänden die Reste von Befestigungen, mit denen Marmortafeln an den Wänden gehalten wurden. Immer wenn ausländische Gäste kamen – ihre Namen habe ich zuvor genannt – haben sie ihre Initialen an diesen Marmortafeln zu Erinnerung hinterlassen. Und heute? Heute ritzen unsere Dorfkinder ihre Initialen in die Wände. Und im letzten Jahr wurde eine Marmortafel angebracht mit der Inschrift „Dieses Denkmal wird vom Staat bewahrt“. Zwei Nächte hing diese Tafel da – in der dritten wurde sie gestohlen.

Noch etwas zu der Peter-Pauls-Kirche im Dorfkern. Früher stand dort eine hölzerne Kirche. Sie wurde irgendwann durch Brandstiftung zerstört, und beim Wiederaufbau fand man die sterblichen Überreste eines Fürsten. Sie wurden hierher in den Palast gebracht, in die Kapelle im Erdgeschoss, von der ich erzählt habe. Und hier sind die sterblichen Überreste dann geblieben und auch die eines Mitglieds der Familie Sapiega.

Wenn Sie Richtung Slonim fahren, finden Sie auf dem Hügel, der dem Schloss gegenüberliegt, unseren Friedhof mit einer kleinen katholischen Kapelle. Hinter der Kapelle liegt ein deutscher Friedhof, auf dessen Grabsteinen man noch die Inschriften sehen kann. Es ist aber schon schwer, sie zu entziffern.

Das Landgut der Familie Mierzejewski

Schon seit dem 16. Jahrhundert ist das etwa 10 Kilometer östlich des Ortes Kopyl gelegene Dorf Grosowo in den Quellen erwähnt. Damals zum Territorium des Großfürstentums Litauen gehörend, war Grosowo zunächst Teil des Besitzes der Familie Opelkowitsch, bevor es an die Wolodkewitschs, Radziwills und schließlich ans Geschlecht der Nesabudkowskis ging. Nach den drei Teilungen Polens im 18. Jahrhundert gehörte der Ort zum Russischen Reich. Auch im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts trugen die Eigentümer des Ortes klangvolle Namen: Merschejewski, Wittgenstein und Hohenlohe.

In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts gab es in dem Ort zwei Kirchen und ein Kloster, im 19. Jahrhundert kamen eine katholische Kirche, zwei Synagogen und eine Schule hinzu. Auch eine Schnapsbrennerei ist in den Quellen verzeichnet. Gegen Ende des Jahrhunderts lebten in Grosowo gut 150 Bewohner auf 19 Höfen, drei Gasthöfe versorgten Reisende, in elf Läden wurden Waren des täglichen Gebrauchs feilgeboten. An der Schwelle zum 20. Jahrhundert zählte der Ort schon über 1000 Einwohner auf über 170 Hofstellen. Ab Mitte des 20. Jahrhunderts ging die Einwohnerzahl stetig zurück; inzwischen gibt es nurmehr kaum 200 Gehöfte und weniger als 500 Einwohner.

Das Herrenhaus stammt aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts und ist im frühklassizistischen Stil gebaut. Der Grundriss ist rechteckig, das Gebäude verfügt über zwei Stockwerke mit einem zentralen, ursprünglich von sechs Säulen getragenen Portikus an der Hauptfassade, der Südseite des Baus. Er schützte nicht nur den Zugang zur Eingangshalle mit ihrer zweiflügeligen Haupttreppe, sondern auch einen Balkon in der ersten Etage. An der parkseitigen Fassade (Richtung Norden) sehen wir an dieser Stelle einen Mittelrisalit. Das Gebäude verfügt über weiträumige Gewölbekeller und hatte an seiner Westseite Anbauten, die nicht nur Wirtschaftsräume beherbergten, sondern auch einen Wintergarten und eine Orangerie.

Umgeben war das Gebäude von einem kleinen Landschaftspark, in den der benachbarte Fluss Umanka einbezogen war. Terrassenartige angelegte Wege führten entlang der Gebäudeachse hinunter zum Fluss. Die Auffahrt zum Haus führte durch diesen Park, dessen Gartenparterre mit Rasen bepflanzt war; das Grün wurde durch Blumenrabatten und ein Netz aus Spazierwegen aufgelockert. Keines dieser Gartenelemente ist erhalten, und auch die einstige exponierte Lage des Gebäudes ist heute nur noch zu erahnen, da Mitte der 1970-er Jahre vor dem Gutshaus (d.h. an der Stelle des früheren Gartenparterre) die heutige Mittelschule von Grosow erbaut wurde.

Im 2. Weltkrieg brannte das Gebäude aus und wurde Anfang der 1950-er Jahre wieder aufgebaut. Bis 1975 befand sich darin die Dorfschule, danach war es Kinderheim und später ein Wohnheim – damit teilte es in der Sowjetzeit das Schicksal vieler Landgüter in Belarus. Nach langen Jahren des Leerstandes und des Verfalls wurde das Herrenhaus 2010 vom Soligorsker Betrieb „Dalmant“ für 35.000 belarussische Rubel (umgerechnet etwa 11 US-Dollar) erworben. Es sollte in seiner ursprünglichen Form wiederaufgebaut werden und als Erholungsheim für Arbeiter regionaler Baubetriebe dienen. Nachdem erste Arbeiten zur Sicherung der Ruine unternommen worden waren, wurden die Arbeiten 2015 unterbrochen und seither nicht wieder aufgenommen.

Im derzeitige Zustand stellt das Gebäude ein beredtes Beispiel für die ausgesprochen ernste Lage dar, in der sich das weißrussische architektonisch-kulturelle Erbe befindet. Die Bedeutung der verfallenden Gebäude wird zwar zunehmend erkannt, aber zu deren Erhaltung und fachgerechter Restaurierung fehlt nicht nur das handwerkliche Wissen, sondern auch das Geld. Mag es noch hingehen, dass der obere Fries, auf dem der Dachstuhl auflag, mit modernen Kalksandsteinen ausgebessert wurde, so schlug der Versuch, die Geschossdecken in Form von Betonfertigteilen auf die historischen, vollständig aus Ziegelmauerwerk bestehenden Außen- und Zwischenwände zu legen, katastrophal fehl: Das Mauerwerk vermochte das Gewicht nicht zu tragen und gaben nach. Die neu eingezogenen und sogar mit Stahlträgern zusätzlich gestützten Betonelemente stürzten herab und verursachten dabei noch größeren Schaden, indem sie das Ziegelmauerwerk zertrümmerten.

Der Versuch, ein historisches Gebäude auf diese Weise mittels moderner Baustoffe gleichsam rücksichtslos wieder herzurichten, wirkt nicht zuletzt deshalb schwer nachvollziehbar, da im Innern des Merschejewski-Gutshauses die Konstruktion der erhaltenen Zwischendecken deutlich zu sehen ist: Aus mit Lehm beworfenen Flechtwerk bestehend und anschließend verputzt, waren sie sehr viel leichter als die üblicherweise für Plattenbauten, Brücken und Fahrbahnen verwendeten Beton-Bauteile.

So aber fristet das frühere Gutshaus ein betrübliches Dasein – wie so viele andere Baudenkmäler Weißrusslands.

In der Erinnerung leben sie weiter

Anders als im westeuropäischen deutschsprachigen Raum, wo der Toten in der katholischen Kirche an Allerseelen, bei den Protestanten am Totensonntag gedacht wird, gibt es in Weißrussland weitaus vielfältigere, ausgesprochen facettenreiche Gebräuche, mit denen die Familien ihre Verstorbenen würdigen.Die Gedenktage tragen Namen wie Dsjady (wörtl. Großväter), Raduniza (wörtl. Eltern-Samstag). Im Frühling gibt es sogar einen gesetzlichen Feiertag, um den Menschen zu ermöglichen, die Gräber ihrer Vorfahren nach dem langen Winter herzurichten.

Vergleichbare Traditionen gab es auch in Westeuropa, weshalb es unzutreffend wäre, Belarus als in dieser Hinsicht einzigartig zu nennen. Der Unterschied besteht darin, dass viele der hier noch lebendigen Gebräuche in Westeuropa seit dem 18. Jahrhundert in Vergessenheit gerieten und ganz verschwanden.

Mit dem Wort Dsjady wird in Weißrussland einer der wichtigsten Tage des Totengedenkens bezeichnet. Ursprünglich im Herbst begangen, wird der Tag in manchen Regionen Weißrusslands bis zu sechsmal im Jahr gefeiert, z.B. an Ostern, Pfingsten, am Dreifaltigkeitsfest usw. Das Wort schließt alle Verstorbenen ein, unabhängig von deren Geschlecht oder Lebensalter.

An Dsjady veranstalten die Hinterbliebenen zu Hause, beginnend am Nachmittag oder am Abend, ein festliches Abendessen, damit die Toten in ihr ehemaliges Heim, zu ihren Familien kommen und sich sattessen und -trinken können. Deshalb wird an der Tafel immer ein Platz für den Verstorbenen gedeckt, Teller und Glas werden gefüllt, damit der Verstorbene Hunger und Durst stillen kann.

Für die russisch-orthodoxen Christen in Belarus ist Raduniza am zweiten Dienstag nach dem orthodoxen Osterfest der Totengedenktag, an dem traditionell die Gräber aufgesucht werden. Früher fand dies auch an Ostern statt, da an diesem Hochfest auch die Geistlichen auf den Friedhöfen waren, doch sie untersagten das österliche Totengedenken an den Gräbern unter Verweis auf den eigentlichen Gedenktag. Da Raduniza ein gesetzlicher Feiertag ist, ist er inzwischen allerdings auch bei anderen Konfessionen der Tag, an dem die Friedhöfe aufgesucht werden.

Grabschmuck war bis ins 19. Jahrhundert wenig verbreitet. Man stellte ein Holzkreuz mit den Lebensdaten des Verstorbenen auf, das mit der Zeit verwitterte und irgendwann ganz verschwand; Ersatz wurde nicht beschafft, wenn es endgültig schadhaft geworden war. In anderen Regionen des Landes sind Grabmäler aus Stein verbreiteter, auf denen jedoch auch nicht immer die genauen Lebensdaten des Verstorbenen angebracht wurden; mitunter fehlten sie sogar ganz.

Die an den Gedenktagen üblichen Rituale sind ebenfalls sehr verschiedenartig, eine einzige typische Tradition gibt es nicht. In manchen Gegenden bringt die Familie in der Kirche gesegnete Birkenzweige zum Grab, andernorts spielen rot gefärbte Eier eine wichtige Rolle; und bis heute ist es üblich, an den Festtagen Speisen und Getränke am Grab zu verzehren und so den Verstorbenen einzubeziehen. Oft werden schon am Vorabend die Lieblingsgerichte des Verstorbenen zubereitet. Am Grab selbst müssen bestimmte Vorschriften eingehalten werden, die sich mitunter von Dorf zu Dorf unterscheiden: welche Farbe die Tischdecke haben muss, ob sie auf rechts oder auf links aufgelegt werden soll, welche Gerichte mitgebracht werden und an welcher Stelle auf dem Grab das Gläschen Wodka ausgegossen werden muss – und von wem es eingeschenkt wird und wer es ausgießt. In der Regel standen allen Ritualen – ob auf dem Friedhof oder zu Hause – die Familienältesten vor.

All diese Gebräuche haben nichts mit Esoterik oder ähnlichen Momenten zu tun. Vielmehr handelt es sich um uralte Traditionen, die nur darüber Zeugnis ablegen, dass in Weißrussland den Verstorbenen gegenüber ein besonders achtungsvolles Verhältnis herrscht. Dessen Basis wiederum gründet sich in der Überzeugung, dass jedem Menschen eine bestimmte Lebenszeit gegeben sei, die ihrerseits Bestandteil des Zyklus alles Lebenden ist.

Gerüst-Wald

Im Weißrussischen bedeutet „Baugerüst“ будаўнічыя лясы“ (budaunitschyja ljasy), im Russischen „леса“ (lesa). „Les“ heißt im Russischen (wie auch im Weißrussischen, hier auch „Ljasy“) zugleich auch „Wald“.

Eine schöne lexikalische Mehrdeutigkeit angesichts der oftmals kühn konstruierten Baugerüst-„Wälder“ an so manchem Gebäude!

Die Marienkirche in Podlabenje

Acht Kilometer westlich von Grodno liegt das Dorf Podlabenje mit seiner Ende des 19. Jahrhunderts erbauten Kirche. Hat man sich durch den Berufsverkehr der Stadt Grodno hindurchgearbeitet, so gelangt man bald über eine gut ausgebaute, hügelige Straße zu dem kleinen Ort.

Die Kirche der Jungfrau Maria sieht man schon von weitem; im Dorf selbst zweigt die Zufahrt links von der Hauptstraße ab. Zweistöckige Plattenbauten, die auf dem Lande noch betrüblicher und deplazierter wirken als in der Stadt, scheinen zunächst keine gute Kulisse für Sehenswürdigkeiten abzugeben, doch die Kirche liegt recht malerisch auf einer Anhöhe.

So ist ihre zweite Bestimmung, neben einem Gotteshaus zugleich einen Vorposten gegen potentielle Eindringlinge zu sein, auch heute noch gut zu erkennen.

Die katholische, neoklassizistische Kirche ist von einer mannshohen Mauer aus Bruchsteinen umgeben; den Kirchhof säumen Tannen, und das ganze Ensemble bietet einen schönen Ausblick auf das Dorf und die Umgebung.

Die Herz-Jesu-Kirche in Sanewitschi

Gut dreißig Kilometer südöstlich von Grodno liegt der Weiler Sanewitschi, zu dem die auf freiem Feld an einer schmalen Landstraße gelegene Herz-Jesu-Kirche gehört. Nähert man sich von Grodno aus über die Landstraße P 44, so hat man auf dem Wege zugleich die Möglichkeit, die Kirchen in Krasowka und Swislotsch zu besuchen, ehe man in Swislotsch nach dem Überqueren des gleichnamigen Flüßchens nach rechts abbiegt. Nach wenigen Kilometern kommt links voraus die Herz-Jesu-Kirche von Sanewitschi in Sicht.

In seiner neoklassizistisch-antikisierenden Form mit vier Säulen, einem flachen Giebel unter dem einfachen Satteldach und jeweils drei Rundbogenfenstern in den blendend weiß gestrichenen Seiten- und Rückwänden stellt das Gotteshaus eine markante Landmarke inmitten der sanft geschwungenen Wiesen und Felder dar. Es wurde im Jahr 1917 erbaut.

An der rechten Seite schließt sich ein mit alten Bäumen bestandener Friedhof an. Die Kirchenglocken befinden sich nicht am oder im Kirchengebäude, sondern sind zwischen den Stämmen zweier abgestorbener Bäume aufgehängt und gemahnen so an die Vergänglichkeit des irdischen Lebens. Trotzdem ist der Ort malerisch, fast ein wenig verwunschen, und lohnt einen Ausflug sehr.