Die Geschichte des Palasts von Ruschany – erzählt von Ljubow Michajlowna, einer Bewohnerin des gleichnamigen Dorfes

Die ersten Zeugnisse über Ruzhany stammen aus dem Jahr 1525. Hier lebten die Fürsten Tyschkewitsch. Sie hatten zwei Töchter – Ruscha und Anna, und zu Ehren dieser beiden Töchter nannten sie den Ort Raschana, später Raschany, und heute heißt er schließlich Ruschany.

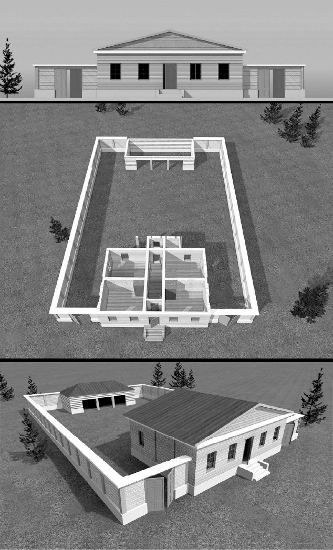

Nach den Fürsten Tyschkiewitsch ging der Ort an Bartosz Bruchalski über, der ihn im Jahre 1598 an Lew Sapiega (1557–1633) verkaufte, den Kanzler des Großfürstentums Litauen. Zum Aussehen des Schlosses zu jener Zeit gibt es nur wenige Zeugnisse. Der Name des Baumeisters, der den Palast auf den Grundmauern der Tyschkiewitsch-Residenz errichtete, ist nicht überliefert. Die ersten genauen Angaben stammen erst aus dem Jahr 1602. In Dokumenten aus dem Jahr 1605 werden drei Gebäude erwähnt – ein großes, ein mittleres und ein kleines. Für 1611 ist der Abschluss der Bauarbeiten am Palast verzeichnet. Es war damals ein von einem Wall umgebenes, zweistöckiges Gebäude mit drei steinernen Türmen und kreuzförmigem Grundriss.

Wenn Sie sich Ruschany nähern, sehen Sie den Ort gewissermaßen in einer Senke liegen. Sie ist aber nicht natürlichen Ursprungs. Leibeigene Bauern haben sie dort mit eigenen Händen ausgehoben und die Erde hierher gebracht, damit das Schloss auf einer Erhöhung läge. Von welcher Richtung man auch kommt – man sieht immer das Schloss von weitem.

Nach Lew Sapiegas Tod diente der Palast weiterhin als Residenz, in der seine Söhne wichtige Gäste empfingen. Im Laufe des 17. Jahrhunderts erhielt er jedoch eine andere Gestalt. Der italienische Architekt Giovanni Battista Gisleni (1600–1672) gab ihm Stilelemente des Barock. Im Mittelteil waren die Repräsentationsräume, im Seitentrakt die Wohnräume, Arbeitszimmer, das Archiv und die Bibliothek untergebracht. Sie waren mit Marmor und kunstvoller Marmorimitation und mit Malereien verziert. In den zweigeschossigen Kellergewölben befanden sich das Arsenal, ein weiteres Archiv, Vorratsräume und Depots.

Mit einem neuerlichen Umbau des Schlosses beauftragte die Familie Sapiega den französischen Architekten Jan Samuel Becker (1760–1810). Er kam hierher und baute das Schloss zwischen 1784 und 1788 um. Zuvor aber wurden im Dorf Beresniza, das fünf Kilometer südlich von hier liegt, vier Ziegeleien errichtet, in denen die Ziegel für das Schloss gebrannt wurden. Schon damals wurden die Ziegel aus dem Kalk von Hühnereiern hergestellt. Deshalb sind die Ziegel bis heute in recht gutem Zustand. Becker sollte aus dem Schloss einen Palast machen. Der Bogengang umgab das gesamte Territorium, sogar dort, wo Besucher heute ihre Autos parken.

Das gesamte Areal war mit exotischen Blumen, Bäumen und Büschen bepflanzt. Es war sehr, sehr schön. Dazwischen lagen Trottoir-Platten, damit die Pflanzen nicht beschädigt wurden. Sogar noch in heutiger Zeit sind auf unseren Straßen einige Trottoir-Platten aus jener Zeit erhalten – auf zwei Straßen. Nun ja, hier und da einige wenige – aber sie sind noch erhalten.

Dort, die zentrale Zufahrt, war der Eingang für besondere Persönlichkeiten.

Und die Einfahrt, die Sie dort, weiter rechts, sehen, war die Zufahrt zu den Werkstätten.

Im Erdgeschoss des Gebäudes auf der rechten Seite waren technische Werkstätten. Hier wurden goldene Tischdecken und goldene Gürtel gewebt und lackierte Kutschen gefertigt.

Im ersten Stock befand sich ein Opern- und Ballett-Theater. Was meinen Sie, wie viele Menschen waren dort wohl fest angestellt? Sechzig Schauspieler und vierzig Bajanspieler [Akkordeonspieler]. Hier gab es etwas, womit man Europa in Staunen versetzen konnte!

Beachten Sie nun den hervortretenden Bereich der Hauptfassade. Im Erdgeschoss befand sich ein großer Bankettsaal, hier empfing Lew Sapiega seine in- und ausländischen Gäste, unter ihnen König Sigismund III. (1566–1632) und König Stanislaw Poniatowski (1732–1798). Im ersten Stock verfasste Sapiega kostbare Handschriften – dort oben, hinter den großen Fenstern. Im zweiten Stock befand sich eine einzigartige Bibliothek.

Wenn Sie das Schloss betreten, erblicken Sie drei unterirdische Kellerräume. Darin wurden die Weinvorräte aufbewahrt, es gab Waffenkammern und andere Versorgungsräume. Hier, unterhalb des ersten Bogens des rechten Bogengangs, gab es einen 24 Kilometer langen unterirdischen Gang, der bis zum Örtchen Kossowo zum Gut des Thaddäus Kostjuschko führte. Er war rundum mit Marmor ausgekleidet und so breit, dass zwei Pferde nebeneinander hindurch passten!

Im linken vorderen Bereich, wo der linke Bogengang beginnt, befand sich eine Reitbahn. Lew Sapiega hielt Reitpferde. Waren ausländische Gäste bei ihm zu Gast, so sah man sich zuerst eine Theatervorstellung an, bestieg danach die Kutschen und fuhr zur Jagd in verschiedene angrenzende Gebiete und sogar bis in die Bjeloweschskaja Puschtscha. Damals verstanden es die Leute, das Leben zu genießen!

Etwa auf der Höhe des linken Fensters der zentralen Fassade war im Erdgeschoss sogar eine kleine Hauskapelle. Doch als es nach dem Krieg nötig war, Kartoffeln zu verstecken, haben unsere Chefs die nicht mehr genießbaren Reste der Kartoffeln und anderen Gemüses in der Kapelle lagern lassen. Heute ist sie in schlechtem Zustand.

Seit August 1990 trägt der Ort wegen seiner Schönheit den Namen „Weißrussisches Colosseum“ und steht unter den Baudenkmälern Weißrusslands wegen seiner Schönheit an zweiter Stelle.

Im letzten Jahr kam die 78-jährige Ur-Ur-Ur-Enkelin Sapiegas mit ihren Söhnen hierher. Sie sagte „Ich komme vielleicht nie wieder hierher“.

Und so verbrachten sie drei ganze Tage hier und fotografierten alles, was sie nur konnten.

Eine der Einwohnerinnen von Ruschany kam auch zu diesem Treffen hierher und sagte: „Ich habe eine Photographie aufbewahrt. Sagt sie Ihnen etwas?“

Die Sapiega-Enkelin antwortete: „Nun, ich weiß nicht was ich sagen soll, und wie ich es sagen soll… Marika, bist du das etwa?“

„Ja, das bin ich.“

So stellte sich heraus, dass die beiden Frauen, als sie kleine Mädchen waren, Freundinnen waren, und die eine von ihnen diese Photographie über all die Jahre aufbewahrt hatte.

„Weshalb denn nur?“, fragte die Sapiega-Enkelin.

„Weil ich die ganzen Jahre gehofft hatte, dass irgendein Sapiega-Nachkomme herkommen würde, und ich hätte ihm das Foto geschenkt, damit es Ihnen übergeben würde, falls Sie noch am Leben wären. Falls nicht – nun gut, dann hätte man es einem der Verwandten zur Erinnerung schenken können.“

Da gab es natürlich viele Umarmungen und Freudentränen – alles was man sich nur denken konnte.

Auch Wladimir Semjonowitsch Wysotski kam hierher und drehte hier die Filme „Ja rodom is detstwa“ (Ich bin gebürtig aus der Kindheit, 1966), „Zemlja pachnet porochom“ (Die Erde riecht nach Schießpulver) und andere. Als Komparsen wurden wir aus dem unterirdischen Gang mit vorgehaltenen Maschinengewehren hierher nach draußen getrieben – und wir waren froh, Wysotski einmal im Leben gesehen zu haben.

Er hat auch mit mir gesprochen. „Ljubow Michajlowna“, sagte er, „sollten Sie einmal in Moskau sein, achten Sie auf die Schönheit der Bogengänge und Torbögen auf der Poklonnaja Gora. Denken Sie daran, dass Ihre weißrussischen Leibeigenen diese Schönheit zuerst hier bei Ihnen geschaffen haben und danach nach Moskau gefahren sind und dort Bauten von ebensolcher Schönheit errichteten.“

Ich antwortete ihm: „Wladimir Semjonowitsch, ich werde schon nicht mehr nach Moskau fahren können – nicht in meinem Gesundheitszustand.“

Wysotski entgegnete: „Wenn ich dann am Leben sein werde – melden Sie sich unbedingt, ich werde Sie durch Moskau begleiten.“

Achten Sie noch einmal auf den oberen Teil des Haupttores. Sehen Sie das Wappen? Es ist aus Eichenholz, wurde ohne Verwendung eines einzigen Nagels geschaffen und von eben jenem französischen Architekten Jan Samuel Becker entworfen. Lew Sapiega stattete Becker mit einer lebenslangen Leibrente von 2160 Zloty aus.

Im Durchgang des Haupttores sehen Sie eine kleine Nische – sie ist genauso angelegt, wie die Nischen in den Öfen von Häusern auf dem Lande. Darin war ein Schatz verborgen. Vor fünfzehn Jahren kamen Leute aus dem Ausland hierher und entdeckten den Schatz. Genau hier, wo wir jetzt stehen, hatten sie ihr Auto abgestellt, und ich ging gerade vorbei und sah, dass sie auf dem Kofferraumdeckel einen Plan des Schlosses ausgebreitet hatten.

Ich dachte: „Mein Gott! Da haben sie nun doch einen Plan des Palastes gefunden! Vierunddreißig Jahre habe ich in der Bibliothek gearbeitet, mich mit Architekten in Minsk getroffen, und sie sind hierher gekommen, um durch diesen unterirdischen Gang zu gehen! Vier Mal sind sie zu uns gekommen, und niemals und nirgends habe ich je eine Karte des Schlosses gesehen!“

Einer der Männer sagte: „Nun, Großmutter, interessiert Sie das?“ Ich sagte: „Sogar sehr!“ Da meinte ein anderer der Männer: „Dann stapf‘ mal los, Großmutter, wohin du möchtest!“ Ja, da bin ich dann mit großer Freude losgestapft.

Später besuchte ich meinen Mann im Krankenhaus und erzählte ihm davon. Im Nachbarbett lag ein Opa, der meinte dazu: „Ich weiß, was Sache ist – sie sind gekommen, um den Schatz zu suchen.“

Ich fragte: „Wie kann denn hier ein Schatz sein, von dem ich nichts weiß, da doch alle meine Verwandten, meine Großeltern, Urgroßeltern und Ur-Ur-Großeltern hier bei den Sapiegas gearbeitet haben? Niemand von ihnen hat diese Kostbarkeiten jemals gesehen.“

Sagte der Alte im Krankenbett: „Also haben die Ausländer auch nur mit Hilfe der Karte herausgefunden, wo diese Schätze versteckt waren.“

Achten Sie jetzt einmal auf den Putz der Mauern. Er ist über die ganze Länge der Mauern des Torbogens bis zu ein und derselben Höhe abgeschlagen. Sie haben also tatsächlich gesucht – und gefunden, was sie suchten. Es heißt, beim Zoll in Brest habe man den Schatz später konfisziert. Und später wiederum hieß es in der Brester Zeitung, dass sich noch vor Brest eine Frau ans Steuer des Wagens gesetzt habe und die Kostbarkeiten ins Ausland gebracht habe. Wohin, weiß ich aber nicht. Aber da es doch in der Zeitung gestanden hat, ist das wohl die Wahrheit, denke ich.

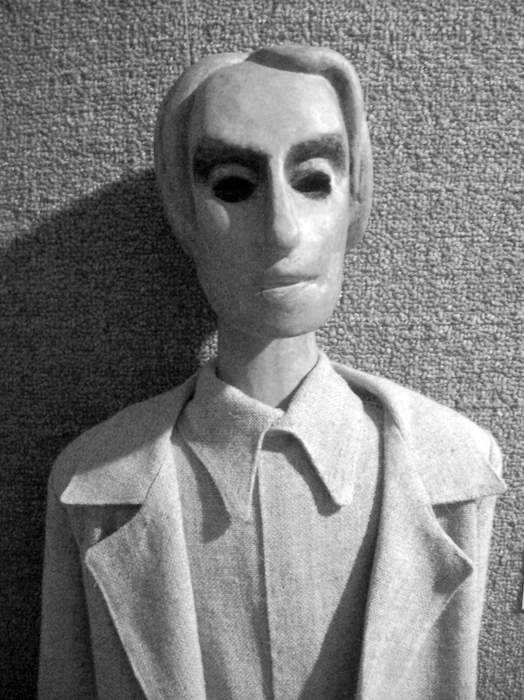

In der Mitte des Vorplatzes stand eine Büste Sapiegas. Sie war sehr, sehr schön. Einen solchen Mann wie Lew Sapiega habe ich noch nie gesehen. Links gab es Springbrunnen, die aus dem Semlenskaja-Flüßchen gespeist wurden.

Im letzten Jahr kam der Kulturminister hierher. Vorher kamen Architekten aus Minsk und ordneten an, den unterirdischen Gang zuzuschütten, weil unsere Kinder dort immer spielten. Übrigens sind einmal zwei kleine Jungen auf die höchsten Mauern des Palasts geklettert, und die Eltern kamen herbeigeeilt, aber die Jungen konnten nicht mehr hinunter, weil die Steine unter ihren Füßen lose waren. Man holte die Feuerwehr, und mit Hilfe der Drehleiter wurden die Jungen wieder heruntergeholt. Seither habe ich die beiden nie wieder hier am Schloss gesehen.

Als vor dreizehn Jahren schon einmal der Kulturminister kam, sagte er: „Hier, im rechten Seitengebäude des Haupttors, wird ein Museum eingerichtet.“ Aber sehen Sie nur, vergleichen Sie die Qualität der neuen Ziegel mit der der alten. Das ist schon nicht mehr die Qualität wie früher.

In der Zeitung habe ich gelesen, dass das Schloss erst einmal nur teilweise restauriert werden wird. Vor zwei Wochen schrieb unsere Kreiszeitung, dass in diesem Jahr das Schloss restauriert werden wird. In einer anderen Zeitung hieß es, die Restaurierung beginne im Jahr 2010. In wieder einer anderen wurde mitgeteilt, der Palast nehme in der Reihe der zu restaurierenden Denkmäler den 26. Platz ein.

Als Sie durch das Dorf fuhren, sind Sie am zentralen Platz vorbeigekommen mit der katholischen Peter-Pauls-Kirche und der russisch-orthodoxen Dreifaltigkeitskirche. In einer Ecke des Platzes ist das Wappen von Ruschany aufgestellt. Es ist dem heiligen Kasimir gewidmet, der Rosen in seiner Hand hält. Zu seinen Ehren haben sich die Einwohner von Ruschany verpflichtet, den ganzen Bereich rund um die Zufahrt zum Schloss mit Rosen zu bepflanzen, wenn es restauriert wird. Kommen Sie also wieder und bewundern Sie dann die Schönheit unserer Sehenswürdigkeiten.

Während des Zweiten Weltkriegs ist Ruschany sehr stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Deutschen sind zu jedem Haus gegangen, haben es mit Benzin begossen, ein Streichholz geworfen und sind zum nächsten Haus gegangen. Und schließlich kamen sie hierher zum Palast und haben auch hier alles zerstört. Und nach dem Krieg kamen die Dorfbewohner, die alles verloren hatten, und nahmen sich von hier Ziegel, und jeder baute sich daraus, was er vermochte. Die Reitbahn haben sie komplett abgetragen, die Bogengänge fast vollständig. Schauen Sie zum linken Nachbargrundstück, dort hat man aus den Ziegeln zwei kleine Schuppen errichtet.

Im zentralen Teil des Palasts sehen Sie an den Wänden die Überreste von vier Treppenaufgängen. In den Ecken standen Kamine und Öfen.

Wenn Sie in den Bankettsaal gehen, sehen Sie an den Wänden die Reste von Befestigungen, mit denen Marmortafeln an den Wänden gehalten wurden. Immer wenn ausländische Gäste kamen – ihre Namen habe ich zuvor genannt – haben sie ihre Initialen an diesen Marmortafeln zu Erinnerung hinterlassen. Und heute? Heute ritzen unsere Dorfkinder ihre Initialen in die Wände. Und im letzten Jahr wurde eine Marmortafel angebracht mit der Inschrift „Dieses Denkmal wird vom Staat bewahrt“. Zwei Nächte hing diese Tafel da – in der dritten wurde sie gestohlen.

Noch etwas zu der Peter-Pauls-Kirche im Dorfkern. Früher stand dort eine hölzerne Kirche. Sie wurde irgendwann durch Brandstiftung zerstört, und beim Wiederaufbau fand man die sterblichen Überreste eines Fürsten. Sie wurden hierher in den Palast gebracht, in die Kapelle im Erdgeschoss, von der ich erzählt habe. Und hier sind die sterblichen Überreste dann geblieben und auch die eines Mitglieds der Familie Sapiega.

Wenn Sie Richtung Slonim fahren, finden Sie auf dem Hügel, der dem Schloss gegenüberliegt, unseren Friedhof mit einer kleinen katholischen Kapelle. Hinter der Kapelle liegt ein deutscher Friedhof, auf dessen Grabsteinen man noch die Inschriften sehen kann. Es ist aber schon schwer, sie zu entziffern.